■ カナムグラで輪投げ |

カナムグラの茎を丸めると、簡単に輪を作ることができます。いろんなサイズのわっかを作って輪投げ遊びをしたり、小さな輪を作って、小枝にひもをつけて結べば、けんだまの出来上がり。

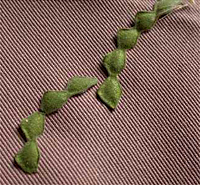

どうして丸めるだけで輪が出来上がるかというと、カナムグラの茎には小さな突起がたくさんあるからです。この小さな突起で、つる植物のカナムグラは他の植物をよじ登り、寄りかかって暮らしています。 |

|

| カナムグラの茎の輪 |

|

|

| カナムグラの茎には小突起がある |

|

|

|

■ 花占いに“勝つ”方法 |

|

|

|

■ 花の蜜を吸う |

花弁をつまんで、基のほうを口に含んで吸うと、甘い蜜が出てきます。アカツメクサ、レンゲ、スイカズラ、オドリコソウ、サルビアなど花が筒型をしている種類が適しています。筒型の花は花底に蜜があるので吸いやすいのです。

マルハナバチなどの昆虫は花の形で種類を覚える能力を持っています。ですから、花は筒型のように形を変化させ、特定の昆虫だけに同じ種類の花に来てもらい蜜を吸えるようにしています。花粉を効率よく運んでもらうために植物のしくみもつくられるそうです。 |

|

| アカツメクサ(マメ科) |

|

|

| ツリフネソウとマルハナバチ |

|

|

|

■ ひっつきむしで遊ぼう |

| ◇

オオオナモミのマジックテープ |

| オオオナモミの実のまわりにはたくさんの突起があり、その先はJ字型に曲がっているので服にひっつけたりして、遊ぶことができます。このフック状の突起はマジックテープが発想された根源になったそうです。 |

|

| オオオナモミの実 |

|

|

|

| ◇

ヌスビトハギでお絵かき |

| 最近は、ヌスビトハギの仲間のアレチヌスビトハギが増えています。この果実も衣服にくっつきます。細長く種子ごとにくびれ、ちぎれるので、絵を描くのには使いやすい果実です。 |

|

| アレチヌスビトハギの果実 |

|

|

| アレチヌスビトハギの果実をひっつけて描いた絵 |

|

|

|

| ◇

センダングサでダーツ |

| センダングサの果実には鋭い逆刺があり布にくっつきます。タオル地の布に的の円を描き、それを目指して実を投げれば立派なダーツ遊びができます。 |

|

| センダングサの果実の先にはひっつくための逆刺がある |

|

|

| 布に向かってダーツに挑戦! |

|

|

|

| このような果実のつくりになっているのは、動物の毛について種子散布してもらうためだと考えられます。いろいろな種子散布の方法で植物は拡がっていくのですね。 |

|

|

このほかにもいろいろな草花遊びや植物のつくりについて紹介いただきました。

植物のからだのつくりもいろいろな意味があっての構造であると気づきました。

草花遊びもただ遊ぶだけではなくどうして遊べるのか植物を観察して考えることも大切であると思いました。

植物のつくりを良く観察して知っていれば、更にいろいろな草花遊びが発見できるかもしれませんね。

たくさんの写真と小林先生の詳しい解説に参加者の皆様も熱心に聞き入っておられました。

小林先生ありがとうございました! |