| 2010年 |

|

テーマ別観察会:

シダ植物観察入門 |

|

|

|

2010年11月21日(日)に行いました「シダ植物観察入門」のご報告です。

講師は村田威夫先生、場所は佐倉城址公園(村田先生のフィールド)、参加者は25名でした。

当日はテキストとして「野外観察ハンドブック シダ植物」(村田威夫・谷城勝弘共著/全国農村教育協会)を使用しました。本レポートと合わせて読んでいただけますと、シダ植物の理解の助けになるかと思います。

本文中に出てくる【○○頁】は、前記テキストの頁を表しています。 |

|

|

|

シダ植物観察入門/シダ植物は、○○な植物なんです!〜あなたのシダ植物観 |

|

まず、はじめに村田先生がご挨拶で話されたことをご紹介いたします。

『シダ植物の観察会にもいろいろな楽しみ方のスタイルがあります。採集したシダ植物の同定を皆で楽しむ集まりもありますが、今回の観察会は、種の同定よりもシダ植物がどのような生物(植物)なのか理解することをメインに観察を進めたいと思います。お知り合いの方などに「シダ植物は○○な植物なんです!」と、話せるような皆さん自身の「シダ植物観」を持ってもらえるとうれしいですね。』との事でした。

このレポートでは、シダ植物の概観をつかむお手伝いとして、当日話された内容を「シダ植物を見る」、「シダ植物の進化」、「シダ植物の生活史」の3つに分けてまとめてみたいと思います。 |

|

|

|

|

■シダ植物を見る |

| (1)シダ植物を見るポイント |

| 1)目をならす |

|

シダ植物の全体の姿、形をまず、捉えるよう心がけて下さい。

姿、形(シルエット)と合わせて、周辺の環境も意識してみて下さい。 |

|

|

| 2)地上に見えている部分は、1枚の葉 |

|

地上部は1枚の葉であり、その下部にある茎(根茎)でつながっています。

一見、茎に見える部分は、葉柄、葉軸となります。 |

|

|

| 3)葉には、栄養葉と胞子葉があり、形が違う |

|

同じ種類でも栄養葉と胞子葉はそれぞれ役割が異なるため、形(シルエット)が違います。

栄養葉は、光合成を行い植物自身の栄養をつくることを目的とした葉です。

胞子葉は、繁殖のための葉で、胞子をつくります。胞子葉の裏には、胞子のう(胞子の入った袋)があり、胞子のうを保護する包膜(ほうまく)を持つものもあります。 |

|

|

|

| |

|

|

| オオイタチシダ。鱗片、胞子のう群、羽片、小羽片などがシダ植物の同定の手がかり |

「野外観察ハンドブック

シダ植物」

(村田威夫・谷城勝弘共著/全国農村教育協会よ)

|

|

|

|

さて、力試しです。

下記の写真は、佐倉の同じ場所に生えていたイヌワラビの栄養葉(6個体)と胞子葉(5個体)です。

さらにミドリヒメワラビ(2個体)も含まれています。

上手くグルーピングしてみて下さい。大きさは比較しやすいように、同じサイズにしました。 |

|

|

|

|

|

(2)身近な似た種類を見分ける

似た種類との比較ポイントなどの解説をききながら、実物を観察しました。

*は2006年の観察会報告でご紹介している種類です。そちらも合わせてご覧下さい。 |

|

●イワガネソウ*とイワガネゼンマイ【67頁】

葉脈で見分ける。ルーペで確認した方がより確実な差異なのでよく見ること。

雑種のイヌイワガネゼンマイがあるが、双方の特徴を合わせ持っています。

●オオバイノモトソウとイノモトソウ【69頁】

オオバイノモトソウの胞子のうは、葉の縁が丸まって包膜のような役割をするが、本来の包膜は痕跡で残っているので、この部分を“偽包膜”という。 |

|

|

| オオバイノモトソウ 胞子葉 |

|

|

|

| オオバイノモトソウ 栄養葉 |

|

|

|

|

●ベニシダ*とトウゴクシダ【80頁】

同じような環境に生える。一番下の小羽片で見分ける。比較写真は【80頁】

●ミドリヒメワラビとヒメワラビ【83頁】

梅林と藪の縁に生えていた大型のシダ。

小羽片の柄の有無などで見分けられる。

●ヤブソテツとテリハヤブソテツ*〜ヤブソテツ類

見分けるのが難しい。近頃になって別種として扱うようになってきた。

上記2種がわかるようになったら、さらに、

ヤマヤブソテツとオニヤブソテツとナガバヤブソテツ を区別してみる。比較写真は【72-73頁】 |

|

|

| テリハヤブソテツ ヤブソテツと比較すると葉に光沢がある |

|

|

|

|

|

|

|

●ヤマイタチシダ*とオオイタチシダ*【79頁】

小羽片の辺縁を比較する。1枚の葉を比較するとオオイタチシダは、葉の先端が急に細くなる。

●トラノオシダ*【70頁】

1枚の葉の幅が狭いスマートな種類。 |

|

|

●ホシダ*とミゾシダ*とシケシダ*【84,81,88頁】

この3種は、佐倉城跡公園では普通に見られる種類。それぞれ胞子のう群、包膜の形やつき方が異なるので比較しやすい。

ホシダの特徴は、Y字型の葉脈。

●イノデとアスカイノデ*とアイアスカイノデ【74.75頁】

「イノデ御三家」の愛称がある。

葉柄につく鱗片で見分ける。比較写真は【75頁】

●オクマワラビ*とクマワラビ【78頁】

この2種も鱗片がつく。クマワラビの胞子葉は、役目を終えると胞子のう群がついている部分が枯れる。 |

|

|

| ホシダ 葉脈がはっきりわかる |

|

|

|

| アスカイノデ 茶色いものが、鱗片 |

|

|

|

|

|

|

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

■シダ植物の進化〜小葉と大葉/クラマゴケ |

公園内の梅林では、踏んづけて歩いているモノに注意を払ってみました。

踏んづけて歩いていたのは、クラマゴケ。足元はフカフカした感じで、一面、クラマゴケだらけでした。

見た目はコケのようで、名前も“コケ”ですが、シダ植物です。ルーペで観察すると、葉に1本の葉脈があるのがよくわかります。

クラマゴケは、ヒカゲノカズラ類やイワヒバ類と共に、小葉類に分類されます。

小葉類とは、葉の発生の様式で分けた呼び方で、他に大葉類があります。

大葉類は、小葉類以外の葉脈のある植物(維管束植物)です。

小葉類には葉脈が1本しかありません。もともと、維管束が1本ある茎に小さな出っ張りが生じ、やがてその出っ張りに維管束が入り込むことによって葉が生じたと、古生代の化石などから考えられています。

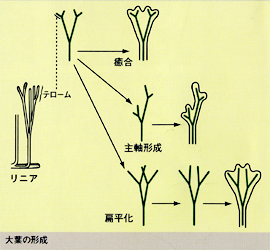

対して大葉類は、1本の茎が二又分枝を繰り返し、分かれた茎と茎のすき間が水かきのようにつながり葉となった、と考えられています。 |

|

|

| クラマゴケ。引っこ抜いてみると白い根のようなものが一緒についてくることがあります。村田先生曰く「担根体(たんこんたい)といいます。根のようなもの、といっておきましょう」とのこと。根と茎の特徴を持ちますが、根ではないそうです。 |

|

|

|

|

|

|

大葉類の形成

「野外観察ハンドブック シダ植物」

(村田威夫・谷城勝弘共著/全国農村教育協会より) |

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

■前葉体の観察〜シダ植物の生活史 |

前葉体の観察と合わせて、シダ植物の生活史を被子植物と比較しながら、村田先生には解説いただきました。

シダ植物と被子植物は、生活史や各器官などの名称は異なりますが、同じ維管束植物です。

被子植物の受精は、めしべの下方にある子房の中の胚珠で、柱頭についた花粉から花粉管が伸びてきて受精し、種子になります。

シダ植物の受精は、前葉体の造卵器で、どこからかたどり着いた精子と受精し、そこから1枚目の葉を出します。

参加者の方から「前葉体で、自分の精子で受精してしまわないのですか?」と、いう質問がありました。ひとつの前葉体の中で造卵器(卵細胞)と造精器(精子)は、それぞれ熟す時期を違え、自家受精を防いでいるという報告や、種によりますが、自家受精の可能性も否定できない事例などを紹介いただきました。

また、シダ植物では、胞子はすぐに前葉体にならず(分裂をはじめない)、成育条件が揃うまで胞子のままでいる、越冬は胞子、前葉体や胞子体などの様々な状態で送っている、と考えられることを種の多様性とからめながら説明いただきました。 |

|

|

|

| 斜面の前葉体。下の濃い緑の部分が前葉体、上の黄緑の部分が1枚目の葉。被子植物でいう「芽生え」? |

|

|

|

|

| シダ植物の生活史 |

「野外観察ハンドブック

シダ植物」

(村田威夫・谷城勝弘共著/全国農村教育協会より) |

|

|

|

|

《力試しの答え》

イヌワラビ

胞子のついた葉 : BCHJK

胞子のついていない葉 :ADEFGL

ミドリヒメワラビ : IM |

|