■ カシワすす病 |

|

|

|

|

見沼田んぼの観察会でシンボルになっているあのカシワの樹に異変が…

カシワの葉が黒くなって、樹全体がすすけたように見える。 |

|

|

|

|

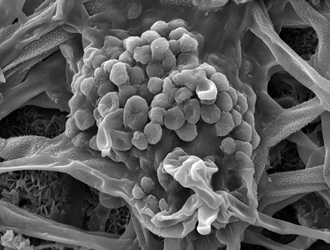

【平井】これは“すす病菌”と言うカビです。

このカビは植物に寄生する菌ではなく、葉の表面についた糖分で繁殖します。

カイガラムシやアブラムシなどの昆虫が排泄した“甘露(かんろ、ハニー・デュー)”が葉の表面に付着して、カビはその甘露から栄養を得ています。

すす病菌は植物の組織に入り込むことはないので、こするときれいにはがれて、下からはきれいなままの葉が出てきます。 |

|

|

カシワには、いまは甘露を出す虫は見られませんが、こちらのアカメガシワにはカイガラムシがびっしりと付いています。枝が真っ黒になっているのはやはり“すす病”ですね。

すす病はいろいろなところで見られます。カイガラムシだけでなくアブラムシの排泄した甘露に発生し、トマトなどの農作物で害となっています。 |

|

|

| アカメガシワにつくカイガラムシ。(たぶんマツモトコナカイガラムシ) |

|

|

|

| HPレポート用に浅間先生から“すす病菌”の写真をご提供いただいた。粒々が胞子で、すじ状のものは菌糸。 |

|

|

|

|

|

■ エノコログサ |

|

【植物】この草はらでは、メヒシバがほぼ終わりかけていて、エノコログサが見ごろ(?)です。

エノコログサ類にはいくつかの種類がありますが、今の時期だとたぶんアキノエノコログサでしょう。エノコログサより少し遅く穂をつけるのと、穂が垂れたようになるのが特徴です。

ルーペで小穂(しょうすい)を見ると違いがはっきりしてきます。 |

|

|

|

| アキノエノコログサは、エノコログサよりも穂が少し大きめで、湾曲して垂れ下がる。 |

|

|

|

|

|

写真はアキノエノコログサ、エノコログサ、キンエノコロの小穂の比較です。“苞えい”の長さが違うので、見分けることができます。

アキノエノコログサは苞えいが長いので隠れていますが、エノコログサはお腹を出したように中の果実が見えます。キンエノコロではもっとお腹が出ていますね。 |

|

|

|

■ ギシギシ類のハバチ |

|

|

| ギシギシ(ナガバギシギシなど)がぼろぼろに食われている。犯人はとぐろを巻いたようなイモムシ状の虫だ。 |

|

|

|

【山崎】これはハグロハバチという蜂の幼虫です。同じハバチの仲間のチュウレンジハバチはバラ類につく有名な害虫なのでご存知かと思います。

ハバチ類はみな植物食で、成虫の腰の部分(腹部の付け根)が細くくびれていません。広腰類と言って、狩蜂や寄生蜂、花蜂などのほかのハチと分けられています。 |

|

|

|

【鈴木】ハバチ類の幼虫は一見するとチョウ目(鱗翅目)の幼虫、イモムシに似ていますが、ここに比較の写真を用意しました。脚の数を見ると感じが違いますね。

昆虫の幼虫は通常、胸脚、腹脚、尾脚を持っています。イモムシの腹脚は通常4対(8本)ですが、ハバチでは通常5〜7対です。

|

|

|

|

|

|

|

ページトップに戻る↑

ページトップに戻る↑

|

|

■ モズの高鳴き |

|

【唐沢】今、ちょうどモズの声が聞こえましたね。秋から冬にかけて、樹上で高い声で鳴くのは、高鳴きと言って縄張りを主張するためのものです。 |

|

|

|

|

|

春に繁殖したモズの親鳥は、夏になると若鳥を残して高原などに移動するようです。そして夏が終わると、親鳥の世代はまた平地に戻ってきて、ここに残って暮らしていた若鳥の世代と激しい縄張り争いをします。モズは分類的にはスズメの仲間になりますが、気性が荒いんですね。

季節的にそろそろ“はやにえ”も見られるはずなんですが、残念ながら今日は難しそうですね。 |

|

|

■ トックリバチの巣 |

|

【田仲】これはムモントックリバチの巣です。中は空き巣で、どうやら巣作りの途中で放棄されたもののようです。

巣の入り口が広がっているのは、中に獲物のイモムシを入れやすくするための形です。普通、完成した巣内に産卵して、獲物を運び入れると、口の反り返った部分は切り取ってしまうからです。

今日は同じムモントックリバチの動画を持ってきたので、一緒にご覧ください。 |

|

|

|

| 眼の高さの樹幹にトックリバチの巣があった。 |

|

|

|

| イモムシを巣に運び入れる決定的な動画を、愛用のiPad

2で紹介いただいた。 |

|

|

ページトップに戻る↑

ページトップに戻る↑ |

|

■ イヌビエ類 |

|

【植物】イヌビエ類は“ノビエ”や“ヒエ”の名前で、昔から稲作の邪魔者として扱われてきました。成長の途中ではイネにそっくりの姿で見分けにくいですが、秋になるとイネよりも高く穂を伸ばすので目立ちます。

イネは刈り取られて脱穀されるまでタネ(籾)をつけたままですが、雑草のイヌビエ類は熟すとすぐに田んぼに落ちます。そのたくさんのタネが、また来年の田んぼの雑草になります。最近の稲作では除草剤の使用を抑えているためか、イヌビエ類が目立つようです。 |

|

|

|

|

|

|

| ところで、実は生育中のイネとイヌビエを見分ける方法があります。ルーペで葉舌(ようぜつ)を見ると、形が違いますね。 |

|

|

| 水田で穂を伸ばしたイヌビエ類。 |

|

|

|

|

|

|

|

■ アレチウリ |

|

【植物】芝川の土手にアレチウリが広がっています。アレチウリはこのところあちこちの河原などで盛んに広がり、特定外来生物に指定されています。

アレチウリには雄花と雌花が数多くあって、たくさんの昆虫が集まってきます、トゲトゲの果実もたくさんついています。中には二つずつ種子があって、発芽時期がずれるとされています。いろいろな条件がそろっているので、繁殖力は高そうです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

■ クズにつく昆虫 |

|

【鈴木】クズの葉裏に小さな虫がたくさんついていますが、これはメダカナガカメムシといって、クズの葉を吸汁して生活しています。

カメムシのグループの、ナガカメムシという仲間で、眼が飛び出たように高いのでメダカです。小さいのでわかりにくいですがルーペで拡大して見てください。

そこの葉裏にはトビイロスズメの幼虫がいます。葉裏にいても、かじられた葉を探すと見つけやすいですね。スズメガの一種です。

ほかにもクズにはたくさんの昆虫がくらしています。この機会に少し紹介しておきましょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 眼の飛び出たメダカナガカメムシ成虫(左)と、全身に毛のあるマルカメムシ幼虫。 |

| (勝野さん撮影) |

|

|

|

|

|

|

|

| トビイロスズメ幼虫。 |

|

|

|

|

|

■ セミの産卵 |

|

【山崎】先週の下見で遭遇した、ツクツクボウシの産卵の話を紹介します。 |

|

|

|

ツクツクボウシ、がんばって産卵中。

(9月25日撮影) |

|

|

|

| 中央の白く木屑が見えるのが産卵孔。 |

|

|

|

写真で産卵管を刺しているのがわかりますね。そこの枯れ枝に今でも産卵痕があるので、みなさん交替で見てください。

セミは枯れ枝や樹勢の弱った枝幹に産卵することが多いようですが、それは健康な樹木では樹液にやられて死んでしまう恐れがあるためと考えられます。

産み付けられた卵は来春ふ化して地中に潜り、植物の根を食べて成長します。 |

|

|

<<質問>>

どうして最初から地中に産卵しないんですか? |

|

【山崎】いい質問です。どうしてわざわざ地面から離れた枝に産むんでしょうね。答えはわかりませんが、卵のときに天敵に食べられるのを避けるためかもしれません。 |

|

|

|

|

|

■ ジョロウグモの網の構造 |

|

【浅間】やっとクモの順番が回ってきました。(笑い)

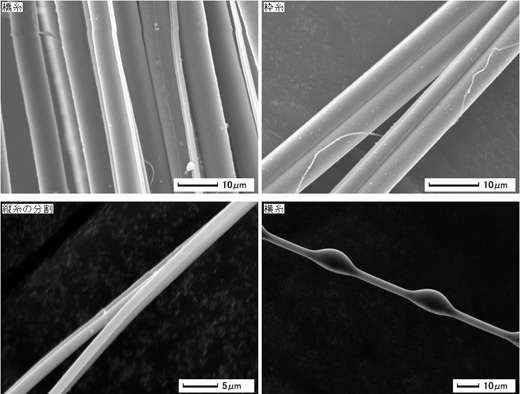

ここにはたくさんのジョロウグモが網を張っています。今日はこの網の構造をじっくり見てみましょう。まず、朝の集合時に配布したプリントを見てください。

縦糸と横糸がありますが、横糸は4,5本ごとにギザギザになったものがありますね。これは横糸とは違って縦糸を張ってから足場のために張るもので“足場糸”と言います。

足場糸は横糸と違って粘着性はありません。普通のクモは横糸を張るときに足場糸を食べてしまうのですが、ジョロウグモではそのまま残してくれているので、このような観察ができます。実際の網ではわかりにくいですが、みなさんじっくりよく観てください。

ちなみに普通のクモは、足場糸を張った後、外側から中心部に向かってぐるぐると回りながら横糸を張りますが、ジョロウグモの場合は上部を省いてユーターンして網を張るので“Uの字”型になります。 |

|

|

|

|

|

|

|

もう一つ、ジョロウグモだけの裏ワザがあります。写真の縦糸のところどころが途中で二つに分かれていますね。糸はもともと2本合わせてできているので、これをピンッと割って効率的な網の構造にしているということです。こんなことをする頭の良いクモは日本のジョロウグモだけとされています。 |

|

|

|

後日、HPレポート用に浅間先生から糸の電子顕微鏡写真を提供していただいた。

橋糸は最初に橋渡しのように張る糸のこと。横糸のふくらみは粘球。 |

|

|

|

……その他の話題になった生物…… |

|

| ヒロヘリアオイラガ幼虫。触ると痛い毒虫。アカメガシワなどで多く見られた。

|

|

|

|

| ヒメクロイラガ幼虫。ヒロヘリ…のすす病ではありません。(野村さん撮影)

|

|

|

|

| アメリカシロヒトリ幼虫。成長した幼虫は単独行動になる。 |

|

|

|

| キノカワガ成虫。樹皮の擬態とされている。コケむした感じがgood。(野村さん撮影) |

|

|

|

| コフキゾウムシ成虫。クズの葉縁のギザギザ食痕の犯人。コフキの粉が取れると黒い肌。(勝野さん撮影) |

|

|

|

| イノコズチ類の花。小さいが整ったきれいな形。星型のは花弁ではなく、がく。(勝野さん撮影) |

|

|

|

| 写真をお送りいただいた勝野さん、野村さん、ありがとうございました。 |

|

|

|

|

唐沢先生から終了の挨拶。

一日ずっとオヤジギャグを封印していたそうですが、我慢できず、ついに炸裂! |

|

|

|

一年間がんばったみなさんへ、修了証をお渡ししました。

この修了証には、自然観察大学ならではの、無形の価値があります。 |

|

|

|

*さいごに

今年度の見沼田んぼの観察会は今回で終了です。参加いただいたみなさん、講師の先生方、ありがとうございました。

2002年にはじまり、今年で10年目の観察会になりました。みなさんのご支援、アドバイス、激励により続けてまいることができました。重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも自然観察大学をよろしくお願い申し上げます。 |

|