■バッタ・キリギリス・コオロギ(鈴木先生)

|

| ※開始前に配布されたバッタの検索チャートをもとに、バッタ類の簡潔な区別の方法について鈴木先生が解説されました。 |

|

| バッタはまず、触覚が細長いか太く短いかで大きく分けられます。細長いほうの仲間はコオロギ亜目で、次に胴体の形に注目して、左右に扁平か上下に扁平かでまた分けられます。左右に扁平なものは、ササキリやヤブキリといったキリギリスの仲間か、またはカマドウマの仲間です。上下に扁平なものは、コオロギの仲間かカネタタキの仲間です。コオロギの顔は平べったく、よく見るとゴキブリにも少し似ています。カネタタキは、生垣のようなところで「チン・チン」とかねを叩いているような音で鳴きます。

|

|

|

|

|

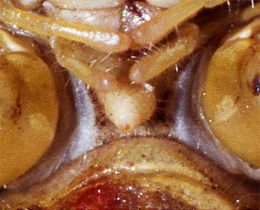

バッタ亜目の判別の手掛かりとなる前胸腹突起(左)

とその拡大(右) |

|

|

|

|

| これらに対して触覚が短いほうは、オンブバッタやトノサマバッタ・イナゴのようなバッタ亜目です。このなかで特徴的なのがヒシバッタというかなり小さなバッタで、裸地に多く上から見ると菱形をしているのでわかります。ヒシバッタ以外では、バッタを腹面から見て、前脚の付け根の間に前胸腹突起という出っ張りがあるかないかで分けることができます。前胸腹突起があるもののなかで頭がとがっているものはオンブバッタやショウリョウバッタモドキ、とがっていないものがイナゴの仲間です。突起がなく、頭がとがっているものがショウリョウバッタ、とがっていないものがトノサマバッタやクルマバッタです。 |

|

|

|

| 鈴木先生によるバッタの検索チャート |

|

|

(報告:坂部) (報告:坂部) |

|

■ミズキとクマノミズキのその後(植物)

|

| (5,6月と観察を行ったミズキの木の下で) |

|

|

|

|

ミズキの樹下で解説される岩瀬先生 |

|

|

ミズキの5、6月との違いは実をつけていることですね。

枝の先端に芽があり、よく見ると鱗のようなものが重なっています。この鱗は冬の寒さと乾燥から芽を守るためのもので、鱗芽といいます。冬支度が始まっているということですね。 |

| (続けてクマノミズキの木の下に移動して) |

ミズキとクマノミズキの違いは、葉の付き方と花の時期がずれること、樹形がミズキの方が横に広がっていること、クマノミズキのほうが果実が小さいことなどが挙げられますが、もう一つ大きな違いが芽のようすです。

クマノミズキの冬芽は鱗におおわれていませんね。こういう芽を裸芽といいます。裸とはいっても実際にはごく小形の葉で包まれており芽はガードされています。 |

|

|

|

|

| ミズキの冬芽(上)とクマノミズキの冬芽(下) |

|

|

|

| ミズキとクマノミズキの比較表 |

| |

葉のつき方 |

冬芽の形状 |

花の時期 |

樹形 |

| ミズキ |

互生 |

鱗芽 |

クマノミズキより早い |

広がる |

| クマノミズキ |

対生 |

裸芽 |

ミズキより遅い |

ミズキほど広がらない |

|

|

|

(報告:西田) (報告:西田) |

|

|

|

■モグラの死骸(唐沢先生)

|

|

|

|

| 1週間前の下見のとき、アズマモグラの死骸が見つかりました。まだあまり損傷していない死骸でしたが、その場に置いておくとカラスなどほかの動物に食べられてしまうので、近くの木の根元に埋めておきました。 |

|

| (目印の枝を刺している場所を掘り返すと、モグラの死骸が出てきました。) |

|

| 少しウジムシが湧いていますが形がしっかりと残っており、特に特徴的な前足の5本の指、爪がよく観察できます。この前足でトンネルを掘ります。ウジムシが湧いているということは、地上にあった時すでにハエの産卵が行われていたということなのでしょう。あと10日もすると、完全に分解され爪だけになってしまうかも知れません。 |

|

|

(報告:坂部) (報告:坂部) |

|

|

|

■メヒシバ・アキメヒシバ・コメヒシバ(植物)

|

|

|

|

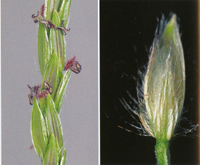

| メヒシバの小穂 |

アキメヒシバの小穂 |

コメヒシバの小穂 |

|

|

|

|

|

このあたりにたくさん生えているのはメヒシバです。メヒシバのなかまにはいくつかの種類がありますが、以下の点で見分けることができます。

・メヒシバ…小穂が花穂の軸に2つずつ並んでつく。小穂の縁に白い毛が並ぶ。葉鞘には毛が目立つ。

・アキメヒシバ…メヒシバよりも遅い時期に花を咲かせる。小穂はメヒシバよりも丸く、花穂の軸に互いちがいにつく。全体に紫色を帯びている。葉鞘には毛が目立たない。

・コメヒシバ…全体にほかのものより小さい。花穂の軸から小穂が2個ずつつく。小穂の表面に微毛が生える。

|

|

| (ここで唐沢先生からコメントが)

|

|

| このメヒシバの仲間はスズメの好物で、くちばしでしごいて果実を食べます。でもスズメの大きさからするとメヒシバの草丈は高く、そのままだと食べられません。ではどうするかというと、背伸びしたり、ぴょんぴょんとジャンプして飛びつきながら食べます。穂に乗って体重をかけてつついたり、ヒトが踏んで倒れた穂をつつくこともあります。 |

|

|

| メヒシバの果実を食べるスズメ(唐沢孝一) |

|

|

|

| (報告:西田) |

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

|

■ヘクソカズラグンバイ(山崎先生)

|

|

|

|

ヘクソカズラの葉をよく見ると、表面が白くなっているものがあります。白くなっていない緑色の葉の裏をルーペで見ると、2〜3mmのごく小さいヘクソカズラグンバイという虫を見つけることができます。成虫・幼虫・抜け殻も観察できますね。

グンバイムシはカメムシの仲間なので、口吻を植物に差し込んで汁を吸います。その結果、吸汁されたヘクソカズラの葉が白くなってしまうのです。葉の裏の小さく黒いものは糞です。

ヘクソカズラグンバイは南方原産の外来種で、1996年に日本で大阪の伊丹空港の近くで最初に発見されました。その後分布域を徐々に広げ、関東でも見られるようになっています。 |

|

| (拡大写真を見ながら) |

|

| 頭胸部に「かぶりもの」のような丸い膨らみが5カ所あり、とてもおもしろい形をしています。私はよく「紅白歌合戦の小林幸子みたい」「これほど珍しい形の虫はいない」と言っています。この膨らみは、風に乗って移動する時に役立っていると推測されています。 |

|

| (報告:澁谷) |

|

|

|

■鳥の羽の話(唐沢先生)

|

今日はまず、カラスの羽をもとに羽の構造を見てみましょう。

羽は真ん中に軸があり、左右に広がる弁の長さが非対称になっています。これは飛ぶために必要な構造で、プロペラと同様のしくみになっています。軸の付け根には下臍(かせい)とよばれる穴が開いており、血管がここから通って羽の材料となるケラチンなどを補給しています。年に1〜2回換羽を行いますが、左右の羽で対称的になるように生え変わります。 |

|

| (トビの羽を持って) |

|

トビの羽は弁の並びの途中にカーブがあり、先端が細くなっています。このカーブを段刻といい、羽の先端が細くなることでプロペラ状になり、風を切って早く飛びます。

(唐沢先生が羽を振り下ろすと鋭い風切り音が)

|

|

| (次に、フクロウの羽を見せながら) |

フクロウの羽はまた特殊な構造をしていて、弁の先端にブラシ状の突起が並んでいます。これはいわば消音装置で、これがあるために羽音がしません。 フクロウの羽はまた特殊な構造をしていて、弁の先端にブラシ状の突起が並んでいます。これはいわば消音装置で、これがあるために羽音がしません。

(トビの羽と同様に振り下ろしても音がしない)

この構造は工学的にも応用されており、例えば新幹線のパンタグラフには、この構造を利用した消音器がつけられています。 |

|

| (フクロウの爪を出して) |

|

この足は死後硬直を起こしてしまっていて爪が内側に食い込むように折れ曲がっていますが、この食い込みによって、獲物を捕えた瞬間に致命傷を与えられるようになっています。

これらの羽や足のように、動物の標本というのは全身が揃っていなくても興味深い観察ができます。 |

|

(報告:坂部) (報告:坂部) |

|

|

|

| カラスの羽を持つ唐沢先生 |

|

|

|

| フクロウの風切り羽 |

|

|

|

| トビの羽の段刻 |

|

|

|

|

※この標本も、前回のアオゲラと同じく、NPO会員で長野県安曇野から参加いただいている小椋さんがお持ち下さったものです。小椋さんは、長野で自然観察ガイドをされており、正式な手続きを経て用意してくださいました。

3度にもわたって貴重な鳥の羽をお持ちいただき、本当にありがとうございました! |

|

|

|

■シラカシのどんぐり(植物)

|

|

| シラカシの樹下で解説される村田先生 |

|

|

|

大きくなったシラカシのどんぐり

殻斗の縞が目立つ |

|

|

|

シラカシにたくさんのどんぐりがなっています。似ているどんぐりにはコナラがありますが、シラカシのどんぐりの殻斗(帽子状のところ)は縞模様になっていて、コナラは鱗模様になっているので見分けることができます。スダジイやブナの殻斗はどんぐり全体を包んでいて、完全に熟してから殻斗がそり返ります。

前回6月の観察会の時に小さなどんぐりがなっていた枝に目印の紐を結びましたが、5月の観察会で見た雌花がこのどんぐりになっています。シラカシのように1年でどんぐりになる木の他に2年かかる木もあります。クヌギやスダジイ、アカガシ、マテバシイは花が咲いて翌年の秋に1年半かってドングリになります。

|

|

(報告:金林) (報告:金林)

|

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

|

■ヒマラヤスギの球果(植物)

|

|

|

|

前回の観察会の時は見られなかった緑色の雄花穂がついています。また、青みがかった雌花穂も観察できますね。この雌花が生育し熟すのは来年の秋です。

6月の観察会の時と比べると、松ぼっくりのような球果が茶色くなっているのが分かります。これは去年咲いた花が受粉した後に生育したものです。もう少したつと、種鱗が1枚ずつはがれて落ちていきます。1枚の種鱗の内側には1対の種子があり、それぞれに1枚ずつ羽根状のものがついています。 |

|

(報告:西田) (報告:西田) |

|

|

|

■川虫の話(鈴木先生)

|

| ※湧き水のせせらぎで、鈴木先生が採取された数種の川虫を観察しました。(観察後はもちろんすべてリリースしました。) |

|

|

| 大きさの異なるオニヤンマの幼虫 |

|

|

|

ゲンジボタル成虫

(野川公園で6月に撮影) |

|

|

|

今日はカゲロウの幼虫とトンボのヤゴが見つかりました。

川虫は水のきれいな川にいるというイメージがありますが、カゲロウの仲間には意外にも汚いところを好む種類がいるので、カゲロウがいるから水がきれいなところであるとは言い切れません。今回は採取できませんでしたが、見た目が似ているカワゲラの幼虫は一般的にきれいなところに生息しています。

このヤゴはオニヤンマのヤゴで、湧き水や細い小川のようなところを好んで生息します。それぞれの個体で大きさが違っていますが、これはすべてオニヤンマの幼虫です。5年くらいかけて成虫になるので、2年目、3年目の幼虫が混ざっているのではないでしょうか。

川虫ではほかにトビケラの仲間がいて、カゲロウやカワゲラとは異なり、蛹の期間をもつ完全変態昆虫です。この仲間は「毛翅目」とも呼ばれますが、翅の表面を電子顕微鏡で見ると毛が生えていることが分かります。この毛がさらに進化して鱗状の鱗片になったのがチョウやガの仲間で、トビケラの仲間とは非常に近いということが分かります。

このほか水生昆虫でよく挙げられるものにホタルの仲間がいて、特にゲンジボタルとヘイケボタルが有名です。すべてのホタルは幼虫時代に水中で過ごすものだと思っている人が多いかもしれませんが、どちらかというとこの2種が例外的で多くの種類の幼虫は陸生です。 |

|

(報告:坂部) (報告:坂部)

|

|

|

|

■ジョロウグモと居候グモ(浅間先生)

|

|

| クモ網だらけの木陰で解説する浅間先生 |

|

|

ジョロウグモはどこでも見ることができます。なぜかというと、ジョロウグモの張る網の目が細かいからです。目が細かいと、小さな獲物も捕らえることができ、餌の少ない環境下でも生息することができます。

網の目が細かいということは、使う糸の量が多くなってしまうため、網を張るのにものすごいエネルギーを使います。だから8月頃から大きな網を張るようになったジョロウグモは、一度にすべて張り替えてしまうことはせず、半分か3分の1程度ずつ張り替えます。

クモはふつう網を張るとき、まず軸となる縦糸を張った後、中心から渦を巻くように足場糸を張り、そして粘る横糸を張っていきます。その際多くのクモでは足場糸を切っていくのですが、ジョロウグモは切らずに残すので、さらに網の目が細かくなります。足場糸はジグザグに張られて、横糸のように金色に見えないのですぐにわかります。

|

|

|

| (大きなジョロウグモの網を観察しながら) |

|

このクモには脚が1本ありません。秋になるとスズメバチがクモを狩りに来ます。大きな雌のクモはスズメバチが来ると、ハチに捕らえられた脚を自切して下に落ち逃げます。

一つの網の中に数匹の雄が居候しています。雄には地位があって、雌に近いほど地位が高い個体です。雌に近いほうが交尾のチャンスが増えるので、争いに勝った個体が雌の近くに陣取ります。雄も脚のない個体がありますが、これは雄同士の順位争いで取れてしまったのでしょう。

他にもこの網にはアシナガグモがいます。他のクモの網を利用して、ちゃっかりと自分の円網を張っています。

時々居候している仁丹のような色のシロカネイソウロウグモも見られます。ジョロウグモの網にかかった小さな餌を横取りして、生活しています。

|

|

|

| 足場糸が目立つジョロウグモの網 |

|

|

|

|

| (報告:坂部) |

|

|

|

■秋に目立つ雑草(植物)

|

|

|

|

ここの一帯は草を刈らずに残しており、「バッタランド」として観察のためのスペースにしているようです。

先ほど観察した一年生雑草のメヒシバはしょっちゅう草が刈られているところにも出ますが、ここのように草を刈らずそのままにされているところには、多年生植物が多くみられます。

瓶を洗うブラシのような穂が目立つ植物はチカラシバで、とても丈夫です。子供のころチカラシバ同士を結んで、人の足を引っ掛ける罠にして遊んだことがある人もいると思います。(編集部より:危険なので実際に試したりしないようにお願いします。)

穂が小さく枝分かれして円錐状になっているのはカゼクサで、これもとても丈夫です。大きな株を作り、踏み付けにもとても強いです。

このほかキツネノマゴ、ギシギシの仲間や、ヒナタイノコズチの大きな群落もあります。

|

|

|

| 群生するチカラシバ |

|

|

|

| (報告:西田)

|

|

|

|

■落とし穴で昆虫採集(平井先生)

|

|

| 仕掛けられたピットフォール |

|

|

|

| ピットフォールに落ちた昆虫(平井一男) |

|

|

|

| ※前回は、捕虫網を使った「スウィーピング」という方法で昆虫採集の実演をして頂きました。今回は「落とし穴」を使用した採集方法の紹介です。(こちらも観察後はすべてリリースしました。) |

|

今日は落とし穴を用いて昆虫を捕まえる「ピットフォール」という方法について解説します。

土を掘って、600mlくらいのビールなどを飲むときに使うプラスチックカップを埋めます。その中にやや小さめの500mlくらいのカップを入れ、カップの上が地面と同じ高さになるようにセットします。ピットフォールの上に雨よけ兼カラスよけのふたを付けて完成です。

ピットフォールには、地面を歩いている虫が落ちて入ることになります。エサを入れる場合と入れない場合がありますが、今回はエサを使用していませんでした。エサとして糖蜜などを入れる場合もあります。

今朝仕掛けたトラップにはセアカゴミムシやマルゴミムシが入っていました。条件が良ければヒメマイマイカブリ、アオオサムシ、その他コオロギなどの地上を歩く虫が捕まえられます。 |

|

| (報告:澁谷) |

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

|

■つる草の話(植物)

|

|

| 模型を使って「右巻きか左巻きか」について説明される岩瀬先生 |

|

|

|

|

|

つる植物には、自分の体を巻き付けて育つもの、巻きひげを出して巻き付き育つもの、茎にとげのようなものがあり、それをひっかえて体を支えて育つものがあります。柵に絡みついている様々な植物で観察してみましょう。

自ら巻き付くものは、ヤブマメ、ヘクソカズラなどがあります。この仲間には右巻きと左巻きがあり、ツルニンジンのように1つの個体でどちらの巻き方も見られる種類もあります。

巻きひげを出すものは、ヤブガラシ、スズメウリ、カラスウリが見られます。この巻きひげは必ず途中で反転しています。

茎の部分にとげのようなものがあって、もたれるようにして体を支えるものは、アカネがあります。アカネは茎に沢山の細かいとげがあり、これをフェンスに引っかけて伸びていて、少し引っ張っても外すことができません。 |

|

| (報告:金林) |

|

|

|

|

今年の野川公園での観察会は今回で終了です。

参加していただいた皆さん、講師の皆さん、そして野川公園を管理して下さっている皆さん、本当にありがとうございました。

本年度のレポートは、NPO会員の西田恵美子さん、澁谷孝さん、坂部重敬さん、金林和裕さん、事務局の脇本で報告させていただきました。スタッフのみなさま、お疲れ様でした。 |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| 野外観察会の皆勤賞のしるしでもある修了証ですが、今年は30名以上の方にお渡しすることができました。

|

|

|

|

|

|

| 無形の価値がある修了証 |

|

|

|

| (まとめ:自然観察大学事務局 脇本哲朗) |

|