|

|

知るほどに楽しい

植物観察図鑑 |

|

本多郁夫 著

橋本確文堂

2007年5月31日発行

B5判 168ページ

定価2,520円(本体2,400円) |

|

|

|

|

|

|

林縁部に普通に生えるクサギという木がある。8月から9月ごろ花が咲き遠くからでもよく目立つ。かねがねこの花を見て「雄しべ先熟」であろうと思っていたが、私の観察はしごく大ざっぱであまり子細に突き止めようとはしなかった。一般の植物図鑑にはそんなことまでは書いてない。

最近になって本多郁夫氏の「知るほどに楽しい植物観察図鑑」を手にすることができた。この本のp.73〜81にクサギがある。ここには花についての写真が13枚あり、みごとに解説されている。花が開くと最初は4本の雄しべが長く突き出る。このとき雌しべはまだ短く柱頭は固く閉じている(雄性期)。虫が訪れても花粉を受け入れることはない。その後に雄しべが垂れてやくがしぼみ、雌しべが立ち上がる。柱頭が開き花粉を受け入れやする(雌性期)。その流れが写真で示され文句なしである。花粉のついた柱頭もはっきりしている。これが「雄しべ先熟」で、自花の受粉を妨げるしくみである。

サワギキョウのページ(p.128〜134)を見る。サワギキョウの花では初め雄しべが筒のようになって雌しべを包んでいる(花柱が折りたたまれている)。やくには毛の束がありこれが刺激されるとやくが開いて花粉が出る。昆虫(マルハナバチなど)が訪れると体に花粉がつく。次に雄しべがしぼみ雌しべがのび柱頭が開く。そこへ他の花の花粉を背負ったマルハナバチが訪れ受粉することができる。このしくみも20枚の写真で納得のいくように示されている。

このような視点で、カタクリ、アセビ、ヒメカンスゲ、マムシグサ、オオバコなど23種が取り上げられている。クローズアップ撮影や顕微鏡撮影を駆使して、徹底した観察ぶりである。本の表題にあるように、著者は楽しみながらより深く観察が進んだのであろう。成果を得るまでの道のりは大変なものであったろう。それを気楽に見られるのはありがたいことだが、撮影のご苦労を思うと申し訳ないような気もする。

著者は1999年に「石川の植物」というホームページを立ち上げて、植物の生き様を表現してきたという。それをベースにして2007年にこの本が刊行された。最近までこの本の存在を知らなかったのは不明の至りで、損をした思いである。続編が企画されていると聞くがさらに期待がふくらむ。そのさいには、本文の文字や行の配置をもう少し読みやすい体裁にしていただけるとありがたい。 |

| 自然観察大学

学長 岩瀬 徹 |

|

| |

石川の植物:

http://w2222.nsk.ne.jp/~mizuaoi/

上記サイトから購入できます |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「自然を楽しむ

自然と遊ぶ」

飯島和子 著

文芸社

2010年9月15日発行

四六判 168ページ

定価1,260円(本体1,200円) |

|

|

出版社からの紹介 http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-09256-0.jsp

(上記サイトから購入も可能です) |

飯島さんはフィールド研究のキャリアは長いが、自然観察大学の講師としては比較的新しい。すでに何回か室内講座や野外観察会などで接しておられる方もあろう。

この本は、長年歩いてきたフィールドから生まれた、文章で綴るスケッチブックといえるものだ。著者と読者が同じ目線で自然と向き合い楽しむ本である。

このようなスケッチは残しておくと後々大切なものになるのだが、私などはなかなかできずにきた。そのうち記憶も薄れてしまう。この本は記録の効果を教えてくれる手本になる。

著者の趣味でもあった山登りの準備から始まり、東北の山々での観察記録、それから里山、街なかと身近な自然に移って、誰もが観察できそうなテーマを拾っているが、スケッチの筆は鋭い。専門の植物のことが多いが、それにからむ虫や鳥のことも忘れない。

二、三の例をあげると、「校庭に植えられたケヤキの一年間を観察する」というのがある。ケヤキを見ながら植物の形態を考える、冬芽の成長、開葉、色の変化、黄葉、落葉、冬芽の形成など一年間の変化を観察した記録である。これなどはどの学校でもできる。

以前、千葉県香取郡大栄町(現 成田市)の津富浦(つぶうら)小学校へ行ったとき、校庭に大きなクヌギがあった。時の教頭さんが知恵者で、これに「つぶうらくぬぎ」と名付け、全校児童が年間を通じて観察していた。この本を読んで思い出した。

著者のライフワークの一つに、植物群落の遷移を実験してみるというテーマがある。遷移は高校教科書にも出てくるが、自然と向き合うときの重要な視点となる。それは数十年、数百年という長い期間の移り変わりを述べていて、縁遠い話のように思える。しかし二次遷移の初期ならそれを直接確かめることができる。「群落は動く」ことを実感できる。飯島さんは勤務していた校庭の一角を実験地に確保し、何にもない裸地から群落がどう形成されどう変わるかを10年間追った。その結果は、「校庭の雑草」の現行版に載っているし、室内講座でもお話しされた。

この本にも1項目それに割かれているが、さりげなく書かれていてその苦労はなかなか想像できないかもしれない。実験地で得たことは広く野外での見方へと発展する、それが大切であると述べている。

飯島さんはいまブルーベリー園を作り、田んぼでイネを作り、そして研究も続けている。さらに観察が蓄積され、数年のうちには続編が生まれることが期待される。

ごく細かい点で二、三気になることはあるが、自然観察大学のねらいを体現した本として一読をお薦めしたい。

|

| 自然観察大学 学長

岩瀬 徹 |

●本書は、著者のこれまでの自然観察の経験を一冊にまとめたものだ。冬山から里山、校庭、家庭菜園、はては通勤途中の交差点まで、著者にとってはいたるところが自然観察のフィールドになる。肩のこらない内容で、飾らない素直な文章は、全篇から著者のお人柄がしのばれる。

●たとえば家庭菜園で栽培するサツマイモに体長10センチのイモムシがついた話。イモムシを発見すると、まず図鑑で調べてスズメガ科のエビガラスズメと知り、次に食害程度を調べる。大きな幼虫なので食われた量も多いと判明するが、結局は“サツマイモは根を食べるんだし、このままにしておこう。”となる。憎い害虫と、すぐに駆除したくなると思うのだが…

●著者は本来 “植物群落の遷移”

を自身の研究テーマとしておられるが、本書の観察対象は樹木・雑草・農作物などの植物全般、さらに哺乳類、鳥類、昆虫と多彩だ。本書は自身の観察記録が自然観察の入門書になれば、という考えでつくられている。

●私のいちばんのお気に入りを紹介しよう。“どんぐりから生垣をつくる”話では、どんぐりから発芽させ、一年後にウバメガシらしくなった苗を移植し、十年かけて生垣にするという過程が紹介されている。ほんの庭先の話でありながらスケールの大きさを感じる不思議な気持ちになった。(生垣の写真がないのが残念)

●余談ですが… 著者プロフィールの一項として『NPO法人自然観察大学講師』と記してくれています。ありがとうございます。

|

*10月3日の野川公園の観察会で実物の書籍を紹介したところ、多数の方からご注文いただきました。

本書を店頭でご確認いただける書店のリストを紹介します。

『自然を楽しむ 自然と遊ぶ』取扱店リスト→

※ 店頭に在庫がない場合もあります。 |

|

| 自然観察大学

事務局O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「カビ図鑑」

−野外で探す微生物の不思議−

細矢 剛・出川洋介・勝本 謙 著

伊沢正名 写真

全国農村教育協会 2010年7月9日発行

B5判 160ページ

定価2,625円(本体2,500円) |

|

|

|

| 出版社からの紹介 http://www.zennokyo.co.jp/index.html |

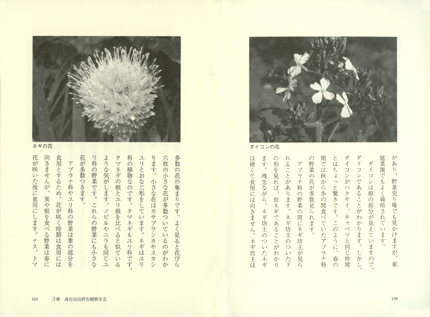

その道に疎いので、「カビ図鑑」と聞いて、カビも図鑑になるのか程度に思ってページを繰って見た。間もなくあるページに目が吸い寄せられた。私が関心をもっている雑草のホトケノザの写真があった。それはときどき見る、葉が白い粉をまぶしたようなホトケノザである。ここは「第2章・カビを探そう」の中の「うどんこ病菌」のページで、白い粉は「ホトケノザうどんこ病菌」の胞子であるという。今まではっきりとは知らなかった。

「うどんこ病菌」にもいろいろな種類があるが、寄生する植物を枯らすことはないと説明されている。だからホトケノザも安全なのだろう。

改めて表紙のタイトルを見直すと、「野外で探す微生物の不思議」というサブタイトルがついている。ページを追うと、「サクラてんぐ巣病菌」「ツツジもち病菌」「モモ縮葉病菌」「クズ赤渋病菌」など、どこかで見たことのあるようなカビの写真が続々と並んでいる。「モチノキすす病菌」はモチノキにつくカイガラムシの排泄物を分解している腐生菌だとか。

そうだこの本はカビを主役にした野外観察の図鑑なんだ。肉眼、ルーペ、顕微鏡のレベルで写真が並び、生活史的な説明が平易になされている。これではカビのファンが増えそうだ。B5版なので持ち歩きには向かないが、観察のさいの話題が豊富になるだろう。

第3章は「実験・カビを捕まえよう」である。ここで何十年か前の記憶が蘇った。容器に池の水を入れ、細く裂いたスルメを使ってミズカビを釣るという実験である。ミズカビを研究していたI教授の講義を聞いてやったことがあった。もちろんこの本にはその他のカビの釣り方もいろいろ出ていて、すぐにもやってみたいと誘惑する。

糞生菌というのがある。動物の糞から発生するカビも面白いという。ところが著者によるとペットフードで養われているイヌやネコの糞ではカビが期待できないそうだ。なるほど。ずっと以前、I教授からもらった年賀状に「ことしゃ巳の年蛇の年、蛇の糞のカビ探そかな」とあったのを思い出した。

第4章のあとに「まとめ・菌類への深い理解をめざして」がある。その終わりの方の一節を引用しよう。「あらゆる生物がそうであるように、菌類も与えられた環境の中で懸命に生きようとしています。悪者か善者かというのは、人間の側から見た価値判断です。様々な生物が共生する自然という大きな枠の中で、その姿を正しくとらえることが菌類理解の第一歩です。」

ここに著者の菌類感、自然観が現れている。菌類を雑草に置き換えると、日ごろ自分で考えていることと同じだなと感じた。これもこの本をお薦めする理由の一つかもしれない。 |

| 自然観察大学 学長

岩瀬 徹 |

|

|

|

|

|

|

|

|

「虫目で歩けば」

鈴木海花 著

(株)ブルース・インターアクションズ 2010年3月5日発行

A5判 128ページ

定価1,680円(本体1,600円+税) |

|

|

|

| 著者ブログ:鈴木海花の「虫目で歩けば」http://blog.goo.ne.jp/mushidoko64 |

●本書のサブタイトルは“蟲愛ずる姫君のむかしから、女子だって虫が好きでした。”である。本書の帯には「虫目」とは、自然のディテイルの美しさ、おもしろさが発見できる目のこと。という一文もある。

この本は「これまで虫好きとは無縁の世界にいた人たちに、このおもしろさをわかってもらおう」という意図でつくられたものらしい。

●本書は発行直後から大ブレイクで、著者ブログにそのあたりのことが記されている。本書のもとになったのはこのブログらしい。多忙な中で現在でも虫目の日記が続いているのでご覧ください。

●愛好家の人には物足りない面もあるかもしれないが、虫好き以外の人にも抵抗なく読んでほしいということか。軽妙なタッチで、観察コースとおすすめの弁当の紹介などもあるが、自宅の部屋でジョロウグモを飼育する話など、随所に熱心な観察眼(虫目というのか?)がうかがえる。素直に虫好きの感動が伝わってくる。

●観察ノートや、観察・採集七つ道具、カメラの紹介もある。驚いたことにカメラは私と同じで、双眼鏡も自然観察大学講師の間で密かに流行しているP社のものだ。ある筋から著者の言い分を伝え聞いたが、本書の写真の発色にはたいへんな不満を感じているらしい。十分きれいだと思うのだが…

●文章や写真、本全体から著者の虫に対する愛情がにじみ出てくる本だ。虫好きな方は心が温かくなること請け合いです。

●本書は“虫好きな女子は世の中で理解されていない”というスタンスで書かれている。ふだん自然観察大学でKさんを筆頭とする大勢の“蟲愛ずる姫君”に接しているためか、ここは私の素直に納得できないところである。

●余談ですが… 13ページの名前の不明なテントウムシはおそらく“クモガタテントウ”です。外来の昆虫で図鑑には掲載がないかもしれませんが、WEB上では見ることができます。 |

| 自然観察大学

事務局O |

|

|

|

|

|

|

|

|

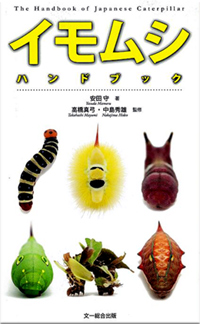

「イモムシハンドブック」

安田守 著

文一総合出版 2010年4月20日発行

新書判 100ページ

定価1,470円(本体1,400円+税) |

|

|

|

出版社からの紹介 http://bun-ichi.seesaa.net/article/145876443.html

著者からの紹介 http://ikkaku24.exblog.jp/ 2010年4月30日付をご覧ください |

野外観察の携行にぴったりの、文一総合出版の“ハンドブック”の一冊だ。“樹皮ハンドブック” などのシリーズでフィールド派のみなさんにはおなじみだと思う。本書はそのイモムシ版である。

●野外で眼にする鱗翅目(チョウ目)は圧倒的に幼虫だろう。イモムシ図鑑は成虫図鑑よりもはるかに野外観察向きといえる。もちろんこのサイズのハンドブックなので種類数も限られているが、226種の幼虫に成虫や蛹の写真まで掲載されている。鱗翅目幼虫は生育ステージでがらりと姿形を変えてしまうものがいるが、本書では主な種類には齢期ごとの写真まで載せてくれている。巻頭にはほぼ実寸大のイモムシ一覧写真ページもあって絵合わせ検索に便利だ。密度の濃いハンドブックといえる。

●虫好きといえども、チョウ類成虫と違ってイモムシファンはそう多くはあるまい。とかくイモムシは見過ごされがちだが、本書はその意識を変えてくれるだろう。

猫のアニメのようなタテハチョウ類の頭、ハイイロセダカモクメの信じがたい擬態をはじめ、突起や刺毛、あるいは色彩や姿勢が実にさまざまで、紙面を見るだけでも楽しくなる。本書でみるイモムシたちの珍妙な姿は“愛すべきイモムシ”なのだ。そのように見るのは私が変態なのかもしれないが、イモムシたちに注がれる著者の愛情が写真にあらわれているためであろう。著者は同シリーズの“オトシブミ”や“冬虫夏草”の安田守氏で、あとがきによると‘いつの間にかイモムシファンになっていた’そうである。

●5,6年前に自然観察大学の岩瀬学長が「野外観察で幼虫と成虫がわかる簡単な図鑑があるといいなぁ」と言っていたが、そんな簡単にできないと考えて当時の私は聞き流していた。それが今、まったく別のところで実現したようだ。著者の労苦がうかがえる。

●本書の使い方には二通りあると思う。ひとつは野外で名前を調べる目的の使用。もうひとつはまだ見ぬイモムシを写真でイメージするものである。イメージを膨らませ、ホンモノへの憧れが発生したところでフィールドに出ようではありませんか。(『虫目で歩けば』で推奨する図鑑の使い方です)

●ひとつ希望を申し上げると、有毒種に『注意』と表記しているのは親切だが、有毒なのにその表記のないものがある。危険であり、イモムシ嫌いの原因になりかねないので、重版の際に直してもらえるとありがたい。 |

|

|

| 自然観察大学

事務局O |

|

|

|

|