■―写真でみる―私たちの身近な動物「ミミズのふしぎ」

|

|

|

| |

|

|

|

ミミズ図鑑

石塚小太郎/著

皆越ようせい/写真

全国農村教育協会 |

|

|

|

皆越ようせい先生

写真家。ミミズをはじめ、トビムシ、ダニ、ダンゴムシなどの土壌動物の生態写真を撮り続ける。また保育園、学校、博物館などで土壌動物に関する講演活動にも従事。

2014年4月、石塚小太郎氏とともに「ミミズ図鑑」を刊行した。同書はわが国初のミミズ図鑑として鮮明な写真とともに各方面から高く評価されている。 |

|

|

●はじめに |

地球が誕生して46億年、ミミズに似た動物は11億年前にはいたといわれており、4億年前の堆積岩の地層からはミミズの仲間(環形動物)の化石がドイツにて発見されています。人類が出現したのが今からおおよそ500万年前、ミミズは、人類よりずっと古い時代から逞しく生き続けています。

ミミズは湿り気のあるところを好み、主に腐りかけた植物や土(泥)などを食べています。森や林、田や畑、そして公園や庭など、土のあるところには、どこにでもいる私たちの身近な動物です。今日まで私がミミズの撮影を続けてこられたのは、知れば知るほどわからないことばかり、疑問が絶えない動物だからです。 |

|

|

|

1.ミミズの生態 |

ミミズを「気持ち悪い」と感じる方も多く、また「目につきにくいところにいる」ため興味を持たれることも少なく、その生態はあまり知られていないのではないでしょうか。

本講演では、下記の画像を用いミミズのオモシロい生態や行動を体のつくりを説明しました。詳細は『ミミズ図鑑』ご覧ください。

(演者の希望により本講演の画像はモノクロ画像を主体に掲載しています) |

|

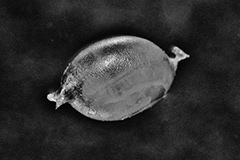

(1)

シマミミズ(ツリミミズ科)の卵包 |

|

皆越撮影 |

|

(2)

シマミミズの産卵 |

|

皆越撮影 |

|

(3)

産卵に失敗した卵包 |

|

皆越撮影 |

|

(4)

卵包から頭部を出した幼体

(ミミズの誕生) |

|

皆越撮影 |

|

(5)

幼体(10mmほど) |

|

皆越撮影 |

|

(6)

シマミミズの交接

(2匹のミミズが腹面をぴったりくっつけ合って、精子の交換を行う) |

|

皆越撮影 |

|

(7)

フトミミズの一種の夜間行動 |

|

皆越撮影 |

|

(8)

フトミミズの一種の口(左)と肛門(右) |

|

皆越撮影 |

|

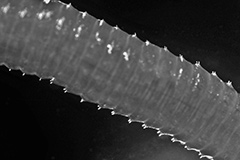

(9)

シマミミズの剛毛(1体節に剛毛8本) |

|

皆越撮影 |

|

(10)

枯れた竹の小枝を物色しているようなイイヅカミミズ(フトミミズ科) |

|

皆越撮影 |

|

|

|

|

|

|

2.落ち葉を集めるか |

あるとき、「ミミズが落ち葉のマウンド(山)をつくる」ということを耳にしました。

そのプロセスを写真に収めたいと思い、試みました。

あらかじめ見つけておいたミミズの巣穴を、周囲からの光(完全遮断ではなく、外部から直接強い光が当たらない程度)や風、雨の影響をできるだけ受けないように仮テント(1m×1m)で囲い、その中にカメラを設置し固定しました。

撮影はカメラフラッシュを使用し、1分間間隔で17:00頃から翌朝10:00頃まで行いました。

連日ではありませんでしたが1回に800〜1000カットの撮影で、11月6日から11月30日まで20回試みました。 |

|

(1)

仮テントを設け、その中に固定カメラを設置 |

|

皆越撮影 |

|

(2)

ミミズの巣孔のまわり10〜25cmのところにカキ、タケ、ヒサカキ、カエデなどの枯れた落葉を雑然と円状に置き観察を開始する。しばらくすると、巣孔からイイヅカミミズ(フトミミズ科)がからだを伸ばし周囲を探り出した |

|

皆越撮影 |

|

(3)

巣孔のまわりに落ち葉を引き寄せ始めた |

|

皆越撮影 |

|

|

|

|

|

|

3.糞塔と糞塊 |

| ミミズの姿は見えなくても、ミミズの糞はちょっと気をつければ見つけられます。形は粒状であったり、チューブから押し出したようなヒモ状であったり多様です。まれに塔状に積み重なっているものもあります。 |

|

(1)

陶芸品を思わせるようなミミズの糞の塔の一部拡大

(大きいものは高さ30cmにもなる。タイ東北部にて) |

|

皆越撮影 |

|

(2)

春から秋にかけてよく見かけるミミズの糞の塔

(3〜4 cmほど。日本) |

|

皆越撮影 |

|

(3)

クソミミズ(フトミミズ科)とカッショクツリミミズ(ツリミミズ科)の糞塊 |

|

皆越撮影 |

|

(4)

クソミミズの糞塊 |

|

皆越撮影 |

|

(5)

ちょっと変わったミミズの糞塊 |

|

皆越撮影 |

|

(6)

土の孔に入った後、糞で孔をふさいだミミズ |

|

皆越撮影 |

|

|

|

|

|

| |

4.「ミミズ養殖産業」とは |

| 1970年代当時、ミミズの養殖がマスコミで取り上げられるようになりました。ミミズの産業利用−産業廃棄物(パルプ工場の廃棄物や生ごみ)の処理、魚の養殖の餌、ミミズの糞の農業利用(土壌改良剤)等、が注目され養殖が盛んに行われました。 |

|

(1)

ミミズの養殖場 |

|

皆越撮影 |

|

(2)

ミミズの糞粒で野菜の苗を育てる

(発芽した芽ばえ) |

|

皆越撮影 |

|

(3)

植物の生育を試みた

(左=土のみ、中=ミミズの糞粒のみ、右=土と糞粒半々) |

|

皆越撮影 |

|

|

|

|

|

5.“ミミズの研究に魅力あり” |

| まだまだわからないことがいろいろあります。これからも私は観察を続けていきますが、一人でも多くの人に興味を持っていただき、ミミズの謎を解明してもらいたいと思っています。下記はミミズの謎の一部です。 |

|

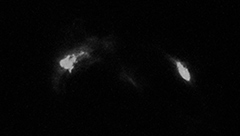

(1)

イソミミズの発光 |

|

皆越撮影 |

|

(2)

発光するミミズ(ホタルミミズ) |

|

皆越撮影 |

|

(3)

なぜミミズは雨の日に出てくるの? |

|

皆越撮影 |

|

(4)

どうして地面に出てきて死ぬの? |

|

皆越撮影 |

|

(5)

あるとき、大量出現するシーボルトミミズ |

|

皆越撮影 |

|

(6)

山道の側溝に落ちたシーボルトミミズ |

|

皆越撮影 |

|

(7)

長い時間水の中からはい出すことができなかったシーボルトミミズは死んでしまう |

|

皆越撮影 |

|

(8)

土の乾燥にからだをくるくると丸めて耐えるミミズ |

|

皆越撮影 |

|

|

|

|

|

|

●おまけ |

ミミズを祀る神社もあります。

「みみずの碑」

近くに蚯蚓神社がある(長野県長和町) |

|

皆越撮影 |

|

|

|

|

|

| 事務局撮影 |

|

|

ミミズ図鑑を片手に、ミミズの生態を解説する皆越先生。

スタッフにいろいろ解説いただきました。皆さんも皆越先生を見かけましたらミミズの謎を質問してみてください。お話を聞いた後にはミミズを撫でたくなってしまうこと間違いなし?! |

|

| |