本書では、節気ごとに24項目の「おすすめの観察テーマ」を掲載しています。

また、七十二候では左ページに日々の観察事例を、右ページには観察した生物のカラー写真を掲載しています。動植物の異なるジャンルを横断的に掲載することにより、その季節に観察して見たい生物を一目で概観できます。しかし、あまりにも項目が多いため、「広く浅く」触れざるをえません。

そこで、ここでは、時間の許す範囲で、気になる観察テーマや、注目したい項目について、以下の(1)〜(6)について取り上げました。 |

|

(1) 大雪(12/7〜21ころ)

「春を待てない雑草」 |

| 「大雪」のページ(p.178)を開くと、霜柱の降りた畑に緑の植物が生えています。ミチタネツケバナやホトケノザなどの雑草が寒さの中で緑の葉をひろげ花を咲かせています。冬なのに春を待てずに開花する植物とは何でしょう。 |

|

| 演者がフィールドにしている江戸川土手でも、2012年の秋に芽生えた雑草を見つけました。幼植物の名前は分かりませんでしたが、継続して観察したところ、越年して2月21日に開花しました。 |

|

|

| 2012年11月20日(写真:唐沢孝一) |

|

|

|

| 2013年2月21日(写真:唐沢孝一) |

|

|

|

なんと、よく知っているヒメオドリコソウでした。ささやかな感動がありました。と同時に、ヒメオドリコソウのような越年性一年草の生き方をようやく理解できたような気持ちになりました。

生物に寄り添って、時間をかけて観察してみることの重要性を身に沁みて感じました。 |

|

|

|

(2) 大寒(1/20〜2/3ころ)

「ニホンアカガエルの産卵」 |

「春を待てない雑草」とよく似た動物がいます。大寒のおすすめテーマの「ニホンアカガエルの産卵」です。

霜の降るような寒い夜間、次々と冬眠から覚めて集まり、産卵するニホンアカガエル。なぜ、温かい春になるのを待てないのか、とても不思議です。しかし、カエルの立場にたって観察してみるうちに、それなりの事情があることも理解できてきます。 |

|

|

抱接中のニホンアカガエル

(写真:田中正彦、『季節の生きもの観察手帖』より)

|

|

|

|

我孫子市岡発戸のニホンアカガエルの卵塊

(写真:唐沢孝一、『季節の生きもの観察手帖』より)

|

|

|

|

| このページでは、千葉市下大和田で休耕田を耕して自然観察活動をしている田中正彦さんの貴重な写真を借用しています。また、自然観察大学としても観察会を実施している我孫子市の岡発戸の谷津で、休耕地のヨシ原を刈り取って水域をひろげる活動しているあびこ谷津学校友の会の調査結果も参考にさせていただきました。詳しくは本書をご覧ください。

|

|

|

|

(3) 穀雨(4/20〜5/4ころ)

「春の妖精、ヒメギフチョウの季節」 |

| 早春に羽化するギフチョウやヒメギフチョウは、春の妖精として多くの愛好家に親しまれています。ギフチョウは西日本に、ヒメギフチョウは長野県、赤城山、東北地方に分布しています。 |

|

| ヒメギフチョウはなぜ関東地方では赤城山の一部にのみ分布しているのでしょうか。北方系のヒメギフチョウは、最後の氷河期が終わると、温暖化と共に、北へ、高地へと移動した結果、一部が周囲の山か等独立している赤城山に取り残されたと考えられています。そのヒメギフチョウの生活は、早春に羽化し、まずは吸蜜します。 |

|

|

カタクリを吸蜜するヒメギフチョウ

(写真:唐沢孝一、『季節の生きもの観察手帖』より) |

|

|

|

| が、その羽化の季節にカタクリやエイザンスミレ、アカネスミレなどの花が開花しなかったらどうなるでしょうか。蝶と花と、さらには食草になるウスバサイシンなどがセットとしてその季節に出現することが必要です。さらに言えば、山々の全ての要素が揃うこともヒメギフチョウにとっては重要なことです。これこそ、フェノロジーがいかに重要であるかの証です。 |

|

| 蛇足ながら、赤城山のヒメギフチョウについては、『赤城姫

早春に舞う』(カラサワールド自然基金

2011)をご覧いただきたいのですが、残部がなくなりました。

|

|

|

|

(4) 3/18「カタクリ開花始め」(群馬県桐生自然観察の森) |

| カタクリもヒメギフチョウと同じように北方系の生物であり、氷河期が終わると共に、北へ、そして寒い環境へと分布をシフトしたと考えられています。そうした視点から関東地方南部のカタクリの分布を観察してみるととても興味深いことが分かります。 |

|

|

練馬区の清水山憩いの森のカタクリ

(写真:唐沢孝一) |

|

|

| 東京都区内で唯一のカタクリ自生地である練馬区の「清水山憩いの森」や千葉県内の柏市、千葉市などの自生地では、いずれも雑木林の寒い「北斜面」に分布しています。また、カタクリのような春植物は、雑木林の林床環境の季節的変化に適応した生活をしていますが、ここでは割愛します。

|

|

|

|

(5) 秋分(9/23〜10/7ころ)

「不思議に満ちたヒガンバナ」 |

| ヒガンバナはとても不思議な植物です。彼岸のころに「一斉」に開花し、花が一斉に枯れるのと入れ替わりに一斉に葉が出て冬を越し、5月ころに一斉に枯れてしまいます。一斉に発芽、開花、枯れることから、季節を敏感に感じていることを意味しています。 |

|

では、なぜ、彼岸に開花するのか、その前に、本当に彼岸に開花するのかどうか、実際に観察してみたくなりました。同じ場所で、何年も継続して観察するために、自宅の庭のヒガンバナを観察してみました。最も身近なマイフィールドであり、毎朝開花している花の数をカウントしやすいからです。

結果は、本書p.139「ヒガンバナの開花の観察」に掲載されている通りです。 |

|

|

自宅の庭先のヒガンバナ

(写真:唐沢孝一、『季節の生きもの観察手帖』より) |

|

|

|

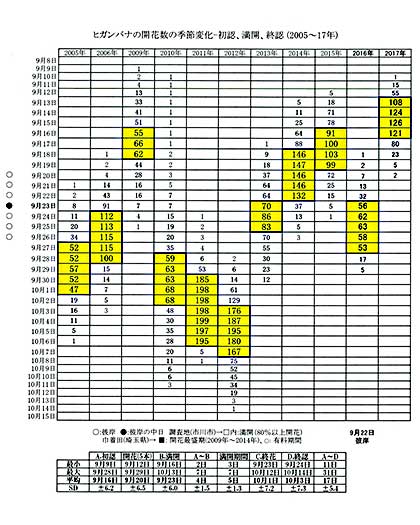

| 書籍の図からは、年々、開花が早まっているようにも読み取れますが、それは4年間のみを取り上げたからです。下の表は黄色の日が満開です。過去11年の観察データを見ると、早い年には9月14〜15日に満開になり、遅い年には10月に満開になることもあり変動が見られました。

|

|

|

| ヒガンバナ開花数の季節的変化

-初認、満開、終認(2005〜2017年唐沢孝一) |

|

|

| ようやく開花の仕組みも分かってきました。しかし、まだまだデータとしては不満です。少なくとも50年以上は継続したいものです。そのためには120歳以上長生きする必要があります。

|

|

|

| |

(6) 冬至「昆虫の越冬を観察しよう」(ホソミオツネントンボの観察) |

冬至のページ(

p.186

〜187)を開くと、オオキンカメムシやムラサキシジミの集団越冬やスズメバチ、ゴミムシなどの越冬写真が掲載されています。

演者は、長年にわたり冬の雑木林でホソミオツネントンボの越冬生活を観察してきました。小枝そっくりに擬態しているため見つけるのに苦労します。

が、見つけた時の悦びもまた格別です。

個体ごとに胸の部分の模様が異なるので、1頭ごとに識別用の写真を撮って個体識別し、春まで滞在するかどうかを調べて見ました。 |

|

|

見つけにくいホソミオツネントンボ

(写真:唐沢孝一) |

|

|

|

|

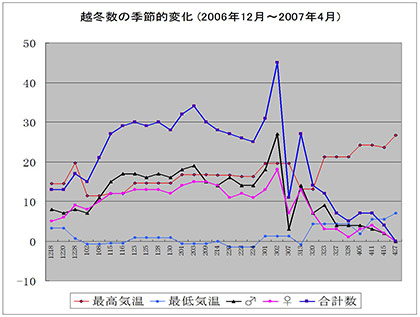

| 下のグラフは雑木林内の個体数の変化です。最高気温が15〜17℃以下の寒い季節には個体数は安定していますが、20℃を超えると急増したり急減したりして不安定になり、やがて雑木林から消失します。厳寒の冬に、なぜ成虫(亜成虫)で越冬するのかとても不思議です。しかし、ホソミオツネントンボを何年にも渡って観察しているうちに、ようやく分かってきたこともありました。春に出現するいろいろなトンボ類との深く関わっていることが分かりました。 |

|

|

| ホソミオツネントンボ越冬数の季節的変化(写真:唐沢孝一) |

|

|

| 以上の他にも、夏の太平洋でカツオドリがトビウオを襲うシーン(8/27、p.124)にも触れました。「モズのはやにえ」「スズメの集団ねぐらと単独ねぐら」などの資料も準備しましたが時間がなく、次の機会に取り上げたいと思います。本書には、魅力的な自然観察のテーマが満載ですが、空欄の日も沢山あります。書き込めるこの観察手帖を利用して、幅広く自然観察をお楽しみください。 |

|

|