■嫌われムクドリの本当の生活

|

|

|

|

|

|

越川重治 先生

ムクドリやカラス、ツバメなど都市鳥の研究に携わってきた。都市鳥研究会副代表。2016年まで千葉県立高校教諭。生物部員たちとの調査研究では、指導力に定評がある。

2017年度から自然観察大学講師に就任。 |

|

|

このレポートで掲載した写真およびムクドリに関するデータはすべて越川重治(禁無断転載) このレポートで掲載した写真およびムクドリに関するデータはすべて越川重治(禁無断転載) |

|

駅前に集団ねぐらを作ることから嫌われ者になってしまったムクドリですが、詳しく観察すると一羽一羽個性があります。その性格は人間とよく似たところがあり、それを知るととても親近感が湧いてきます。

そんなムクドリの本当の生活を紹介したいと思います。 |

|

|

●人気のないムクドリとムクドリを守った家老 |

「椋鳥と人に呼ばるる寒さかな」 小林一茶

一茶が故郷信濃から江戸に向かう道中に詠んだもので、ここでの「ムクドリ」は田舎から都会に出て来た人をあざける「野暮ったい、おのぼりさん」の意味で使われています。 |

|

「椋鳥には千羽に一羽の毒がある」 野中兼山

江戸時代の初期、土佐藩の家老の野中兼山は農業害虫を食べる益鳥としてのムクドリを重く見て、農民たちにムクドリを捕らえて食べることを戒めました。

|

|

|

|

|

●ムクドリと他のムクドリの仲間 |

| 日本で見られるムクドリは、世界的に見ると東アジアに片寄った分布をしています。また、他のムクドリ仲間には、コムクドリ、カラムクドリ、ギンムクドリ、ホシムクドリなどがいます。欧米でムクドリというとホシムクドリを指します。

|

|

|

ムクドリ

世界中にいそうなムクドリだが、東アジアのみに分布する。くちばしと足の橙色が目立つ。

|

|

|

|

|

コムクドリ 2016.9.19 千葉県船橋市

夏鳥であるが、南関東では春秋の渡りの時にムクドリの群れに混じって見られる。 |

|

|

|

カラムクドリ 2018.1.4 千葉県習志野市

まれな冬鳥。虹彩は乳白色で翼には大きな白斑が出る。 |

|

|

|

|

ギンムクドリ 2011.2.13 東京都江戸川区葛西臨海公園

数少ない冬鳥。嘴は赤橙色で先端が黒い。足は橙色。

近年、目撃例が増加している。

|

|

|

|

ホシムクドリ 2011.12.12 茨城県稲敷市

日本では数少ない冬鳥。ユーラシア大陸に分布し、北アメリカやオーストラリアにも移入され世界的にも広く分布している。

|

|

|

|

|

|

|

●ムクドリの渡り |

| 日本のムクドリは留鳥といわれていますが、北海道から東北地方の個体群は、冬には南へ渡ります。千葉県の富津岬から海を越えて三浦半島の横須賀市方面へ渡り(移動)する個体群が観察されています。不思議なことに渡る個体群は1〜50羽ぐらいの小群で、ヒヨドリのように大群は作りません。10月下旬〜11月に渡りの個体が増えます。 |

|

|

|

単独で富津岬から三浦半島へ渡るムクドリ

|

|

|

|

|

|

|

|

●ムクドリの繁殖 |

|

|

|

|

|

|

| 関東地方での繁殖期は3〜7月で、3月下旬より巣作りを始めます。4月中旬より産卵が始まり、4月下旬がピークとなります。平均産卵数は5.8卵で、平均抱卵日数は13.6日です。平均育雛日数は21.4日で稀に2回目繁殖をするものもいます。本来は、樹洞などの穴で繁殖しますが、現在は戸袋や建築物などの人工物の穴を利用した巣が多くなっています。 |

|

|

|

|

●ムクドリの寿命とは? |

ムクドリの長寿記録は公式記録で7年7か月、非公式では10年以上の記録もあります。

しかし、そもそも『寿命』という考え方は人間本位の考え方ではないでしょうか。ヒトとムクドリ(鳥)の生きかたは、根本から違います。 |

|

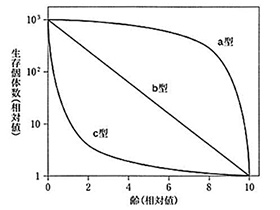

生存曲線考えると、ヒトはa型の少産・保護型、鳥の多くはb型の平均型、魚の多くはcの多産・無保護型です。

ヒトは寿命になるといっせいに死ぬタイプであるのに対し、鳥は巣立ってからも死亡率が高く、生き抜くのはたいへんです。 |

|

|

|

生存曲線(センター試験生物問題2015より)

a型:少産保護型、初期の死亡率が低く寿命になると一斉に死亡(大型哺乳類など)

b型:平均型、死亡率はいつの時期でもほぼ一定(爬虫類、鳥類など)

c型:多産無保護型、初期の死亡率が高い(海産無脊椎動物など) |

|

|

|

ムクドリのデータではないですが、オランダのある林でクルイバー博士らがヨーロッパのシジュウカラで調査した結果、巣立ち雛の86.7%が翌年の繁殖期までに死んでしまいました。繁殖した成鳥でさえ、52%が翌年の繁殖期までに死んでしまいます。ここの林のシジュウカラで計算した卵の平均余命は約8か月、巣立ち雛の平均余命は約10か月となりました。(浦本昌紀

1966.鳥類の生活.より)

おそらくムクドリでも同じような数値となるでしょう。優雅に飛んでいるように見える鳥は、ヒトよりもはるかに厳しい世界を生き抜いているのです。ヒトと鳥の生きかたは根本から違うことがわかります。 |

|

|

|

|

|

|

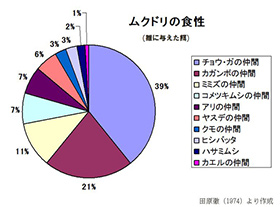

●ムクドリの生態系でのはたらき |

1.農業害虫を多く捕食

ムクドリは、繁殖期、非繁殖期ともに農業害虫を多く食べてくれます。田畑、林、河原、民家などのある里山環境が主な採餌場所ですが、干潟などに出てカニやゴカイなどを食べることもあります。

|

|

|

|

|

| コアオハナムグリの成虫を捕食 |

|

|

|

| ツチイナゴの成虫を捕食 |

|

|

|

|

|

2.都市生態系での重要な種子散布者

ムクドリの糞・ペリット(口から出す不消化物)の中からいろいろな種子が見つかります。繁殖後の巣箱の中には、サクラ類の核果が789個も見つかった例があります。 |

|

|

| ムクドリの集団ねぐら下の糞やペリットを分析し、多くの植物の種子(核果も含む)が見つかった(千葉県市川市で調査) |

|

|

|

ムクドリの糞に入っていたトウネズミモチのいろいろな部分

1.種皮の取れた種子、2.果皮のついた種子、3.種子そのもの、4.未熟な種子、5.種皮のみ、6.果皮のみ |

|

|

余談ですが、糞・ペリット分析の難しさについて紹介しましょう。

トウネズミモチの果実を食べたムクドリの糞から何が見つかると思いますか?

上の写真のトウネズミモチでは、種子のさまざまな状態、いろいろな段階のものがあり、種子図鑑と比べただけでは到底わかりません。 |

|

|

|

|

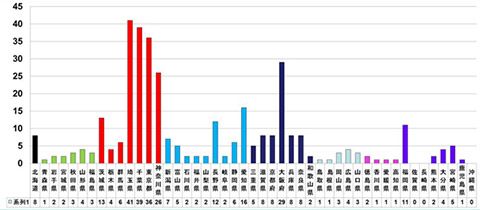

●全国のムクドリの集団ねぐら調査で、わかってきたこと |

| ムクドリの都市ねぐらの数を全国的に見ると、北海道、東北、四国、九州地方は比較的に少なく、関東、中部、近畿地方の大都市に多いことがわかりました。 |

|

|

都道府県別ムクドリの都市ねぐら数

南関東、大阪府、愛知県、福岡県などの大都市に多い(2017年調査、集団ねぐら数は350か所) |

|

|

|

|

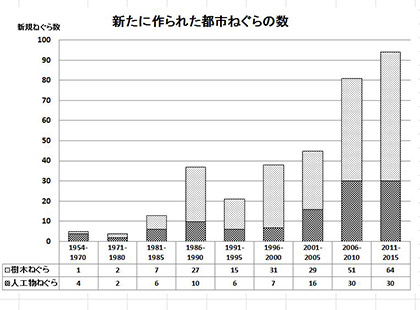

| ムクドリの都市ねぐらの数の推移(新たにできたねぐらの数をカウント) |

|

|

全国の都市ねぐらは、1980年代後半より増加しはじめました。

2000年以降は、自治体によるムクドリの追い出しにより、移動した個体が新たなねぐらを作ったため急増しました。ムクドリの個体数が増加したわけではありません。

|

|

| どこにねぐらをとるかを調べると、樹木ねぐらはケヤキが圧倒的に多く、人工物ねぐらでは電線が多いことがわかりました。

|

|

次にねぐらをとる場所の環境を見てみましょう。

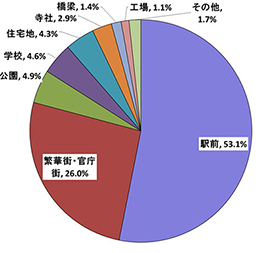

都市ねぐらの約8割は駅前と官庁街・繁華街にありました。

|

|

|

都市ねぐらの環境

駅前と繁華街・官庁を合わせると約8割になる |

|

|

| |

|

|

|

●どうして駅前や繁華街にねぐらを作るのか |

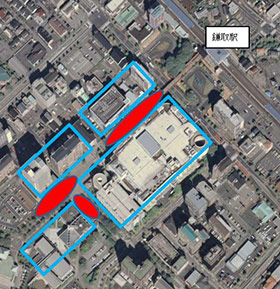

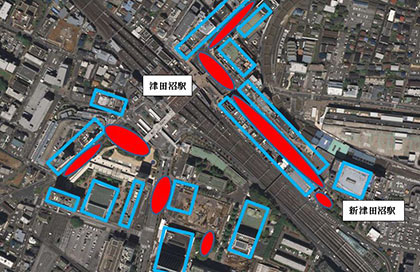

千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県の主な21か所のねぐらで調査した結果、明るさ、人通り、交通量は都市ねぐら形成のための絶対条件とは言えないが、ビル壁が都市ねぐら形成のための絶対条件だ、ということがわかりました。

ビル壁はハヤブサなどの猛禽類の攻撃や風雨を避けられる利点があります。 |

|

|

ムクドリのねぐら21か所の環境調査

暗い所、人通りや交通量の少ない所でも集団ねぐらは見られたが、すべてのねぐらでビル壁がみられた |

|

|

|

|

|

千葉県鎌取駅前ねぐら(上)と千葉県津田沼駅前ねぐら(下)

赤枠がムクドリねぐら、青枠がビル壁。集団ねぐらがビル壁で囲まれていることがわかる。

国土地理院撮影の空中写真(2009年撮影)使用 |

|

|

|

|

|

|

●解決策はムクドリとの共存策 |

ムクドリはビル壁のある繁華街を好むことがわかりました。

ムクドリが郊外に行かないのであれば、解決策はムクドリとの共存しかありません。

2018年より広域的な対策会議を開きたいと考えています。

1つの自治体だけなく、複数の自治体がこの問題とねぐら情報を共有して解決策を考えてもらいたいものです。

そしてムクドリと共存できる街づくりを、みんなで考えていきたいと思います。 |

|

|

|

| レポートまとめ:事務局

O |

|

|

|