|

●クヌギの実の昆虫 |

秋の味覚の一つクリ、クリを食べていて虫食いに当たってがっかりした経験は誰にもあるはず。

クリと同様にクヌギの実を食べる虫もいます。まずはハイイロチョッキリ。 |

|

<ハイイロチョッキリ>

ハイイロチョッキリはクヌギのまだ緑色の若い実に穴を開けて卵を産み付けますが、それだけではありません。葉や新梢、そして実に卵を産み付けて子孫を残すオトシブミの仲間(チョッキリを含む)ですから、それなりの行動があります。手順に沿って説明しましょう。 |

|

|

|

| (0) |

枝先を歩き回って適当な実を見つけると、すでに他の虫に利用されていないか状態を調べる。 |

| (1) |

枝の分かれ目あたりに移動し、かじって枝に少し切れ込みを入れる。 |

| (2) |

実に戻ると、体長の2/3にも達する長い口吻(こうふん)が見えなくなるまで穴を掘り続ける。 |

| (3) |

口吻を抜き、体を反転して、腹端を穴に押し当て産卵。 |

| (4) |

再度体を反転し、卵を口吻で穴底まで押し込む。(その枝に他にも実があれば(2)〜(4)を繰り返す) |

| (5) |

切れ込みを入れた所に移動し、切れ込みを深くする。切断が近くなると、枝の付け根の残る側に移り切り続ける。 |

| (6) |

実の付いた枝が落下する。(雌が作業をしていると雄がやってきて交尾するが、移動のタイミングを逃し、枝と共に落ちるのを何度も見た) |

|

|

|

|

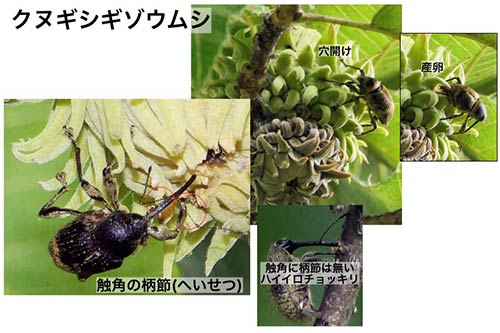

<クヌギシギゾウムシ>

今回の観察会ではハイイロチョッキリと似たような生活をするクヌギシギゾウムシも水元公園にいます。

ただし、クヌギシギゾウムシは枝は切り落としません。

ハイイロチョッキリは7月下旬〜9月初旬、クヌギシギゾウムシは8月中旬〜10月中旬に見ることができます。

前日に捕らえておいたクヌギシギゾウムシを見ていただきました。 |

|

|

|

|

| (文と写真:田仲義弘) |

|

|

|

|

●草花の繁殖戦略あれこれ |

どんな生物も自身が生き抜くと同時に、子孫を残そうとします。

フェンス沿いのこの場所に生い茂っている植物のいくつかを例に、彼らが子孫を残すために編み出した繁殖戦略の一端を観察してみましょう。 |

|

<閉鎖花>

ここではマルバツユクサが見られます。

いま見てもらっているのはマルバツユクサの地下部です。 |

|

|

| マルバツユクサの開放花。花糸の短い、黄色く目立つ雄しべが仮雄しべ |

|

|

|

|

| マルバツユクサの閉鎖花(先端部の膨らみ)と果実 |

|

|

|

| マルバツユクサの果実と種子 |

|

|

|

この植物は地上の花のほかに、地下にも花をつけます。地下茎の先の紡錘形の膨らみが地下の花、元の方にある球形の膨らみが果実です。地下の花は開くことのない閉鎖花です。閉鎖花では同花内で受粉が行われて種子ができるので、確実に子孫が残せるというメリットがあります。虫を誘うための目立つ花弁をつくったり、蜜のような報酬を準備するコストもかかりません。

ただし、他個体との間での遺伝子の交流がなく、遺伝的な多様性が生じないことがデメリットになる場合もあり得ます。閉鎖花をつける植物でも開放花を残している理由はそこにあるようです。 |

|

|

|

<目立つ仮雄しべ >

ツユクサやマルバツユクサの花には6本の雄しべがありますが、そのうち目立つ黄色の雄しべ(3本)は稔性(受精能力)のある花粉ができない雄しべで、仮雄しべと言います。こちらのカラスノゴマ(アオイ科)の花の長く伸びた雄しべも仮雄しべです。

仮雄しべには目立つタイプと目立たないタイプがありますが、目立つタイプの仮雄しべには昆虫を引き付ける広告塔としての役割かあるのではないかと考えられています。カラスノゴマの仮雄しべは花に来た虫が止まる足掛かりにもなりそうですね。 |

|

|

| カラスノゴマの花 |

|

|

|

<雌雄異熟>

こちらの赤い花はゲンノショウコです。関東では白花タイプが大半で赤花タイプは珍しいですが、西日本では赤花の方が多数派です。

両性花で雌しべと雄しべの熟す時期がずれている現象を雌雄異熟といい、雌しべが先に成熟する雌性先熟と雄しべが先に成熟する雄性先熟とがあります。ゲンノショウコは雄性先熟で、雄しべが萎れるころになると雌しべの柱頭が開いて5つに分かれて受粉可能になります。 |

|

|

|

|

|

| ゲンノショウコの花(雄性期) |

|

|

|

| ゲンノショウコの花(雌性期) |

|

|

|

|

|

| 雌雄異熟の花では同花受粉が防がれますので、子孫を残すためには他家受粉が必須です。雌雄異熟(あるいは雌雄異花)の虫媒花の場合には、大きくて目立つ花弁など、虫を誘引するのにより効果的な特徴を持つ方向に進化が進むと考えられます。 |

|

| (文と写真:中安均) |

|

|

|

|

●サギ類の捕食行動 |

自然観察大学としては、観察会を水元公園で実施するのは初めての試みでした。水域あり、草地あり、樹木あり、いろんな観察テーマがあり、季節の変化も観察できました。

鳥類では、5月には水域ではカワセミが、樹洞ではシジュウカラやムクドリが繁殖していました。6月にはオオヨシキリの縄張り行動や、巣立ったムクドリの若鳥の群も観察しました。そして第3回の10月1日は渡り鳥の季節です。水元公園でもキビタキやサンコウチョウに出会うかもしれないし(→本レポート「サンコウチョウとキビタキ」の項参照)、上空をタカやヒヨドリが飛ぶかもしれません。

|

|

|

| サギの説明をする唐沢先生(写真:石井秀夫) |

|

|

|

| 他方、水元公園で一年を通して観察できる留鳥もいます。その中のダイサギやアオサギは、サギ類の中で最も大型です。長い首、長い足が特に目立ちます。水辺をゆっくりと歩きながら、魚やアメリカザリガニなどを捕食します。獲物を狙う時のサギの姿勢は、長い首をS字状に曲げて、じっと獲物に狙いをつけ、一瞬のうちに嘴を繰り出して捕らえます。 |

|

| この行動を支えているのが独特の骨格です。細長い首には22本もの頸骨があり、首は自在に曲ります(人の頸骨は7本でS字状には曲がりません)。ただし、背骨や腰骨は合体して曲りません。 |

|

|

|

|

長い足で水に入って獲物を探すダイサギ。 |

|

|

|

|

首は細長く、S字状に曲げられる。 |

|

|

|

|

獲物をめがけ、一瞬にして嘴を突き出して捕らえる。 |

|

|

|

|

|

|

| 大きなミミズや魚を捕らえたアオサギ。サギ類では、より大きな獲物を捕食するように進化してきたと考えられる。 |

|

|

|

獲物の大小に関わらず、1回の捕食行動に要するコストは同じです。

サギ類としては、できるだけ大きな獲物を狙う方が収益が増します。観察会の下見を行った9月24日には、アオサギが長さ40〜50cmはあろうかと思われるミミズを捕食。2017年4月30日には、捕らえた魚が大きすぎて呑みこめずに難儀していました。

|

|

| (文と写真:唐沢孝一) |

|

|

|

|

|

|

●イネ科の雑草 |

秋に開花するイネ科の優占する雑草群落が作られています。

どのような雑草が生えているか、見てみましょう。

特に目立つのが、メヒシバ、キンエノコロなどの一年草です。これらの雑草は今が開花の時期ですが、風媒花なのであまり目立ちません、しかし、ルーペで拡大してみると、めしべの柱頭やおしべの葯が鮮やかな色をしているのがわかります。

|

|

|

|

|

朝早く開花し、夜明けのころには閉じてしまいますが、穎が閉じても柱頭や葯(やく)が出ていることが多いため、昼でも見ることができます。

群落の中にできた道の周辺には開花中のシマスズメノヒエ、チカラシバ、カゼクサなどの多年草が見られます。これらは葉や茎がしっかりしているので、踏みつけに強い雑草です。

|

|

まもなく、この雑草群落も刈り取られることと思います。ハルジオン、ヒメジョオン、セイヨウタンポポなどのロゼットは残されて春に開花するかもしれません。

年数回の草刈りによって、同じような草地が維持されているように見えますが、一年草から多年草の優占する群落へと少しずつ移り変わっています。 |

|

|

|

|

| (飯島和子) |

|

|

|

|

●生垣を利用して暮らす動植物 |

第1回の観察会ではこの場所で植え込みの中で育った樹木の実生の観察を行いました(第1回観察会報告参照)。

その後、生垣の剪定が行われた際に自然に育った樹種も一緒に刈り込まれてしまいましたが、現在は新しい枝が再び伸びて剪定前と同じような状況に戻っています。この場所では毎年、このようなことが繰り返されているのでしょう。

生垣は人がかかわることで形成・維持されており、植栽する樹種の違いや管理の仕方の違いによって生垣を利用して暮らす生物の状況は大きく変わってきます。 |

|

|

|

|

| 今回は、そうした人とのかかわりにも思いを馳せながら、生垣をめぐる動植物のつながりの一端をたどってみたいと思います。 |

|

<生垣に入り込んで育つ樹木の特徴>

第1回の観察会の折に確認した通り、エノキ・タブノキ・トウネズミモチなど、この場所で育っている樹種の大半は実が鳥に食べられて種子が運ばれるタイプのものです。

生垣には切られた幹・枝から新しい枝を出させる力(萌芽力)が強い樹種が使われていますが、生垣に入り込んで長く生き残っている樹種も同様な性質を備えており、少し太めの木を見ると何回も萌芽が繰り返されている痕跡を確認できます。 |

|

<生垣に入り込んで育った植物を利用して生きる虫>

これは一週間前の下見の際に撮ったアケビコノハの幼虫の写真です。アベリアの生垣で育ったエノキに絡みついて伸びたアケビの葉を食べて育ちました。残念ながら今日は見つかりませんでした。

|

|

|

|

|

|

こちらの写真には何が写っているかわかりますか?

ここにアオスジアゲハの幼虫がいます。タブノキの葉を食べて育ったものです。隠れている虫を探すには食痕と糞が有力な手掛かりになります。

同じ木で探してみましたが、この幼虫も今日は見つかりませんでした。食べごろの葉はまだ残っていたのですが、どうしたのでしょうか? 鳥かハチに捕食されたのかもしれませんね。

そこで改めて別の個体を見つけてあります。このあたりにアオスジアゲハの幼虫がいるのですが、探してみてください。食痕が手掛かりですよ。 |

|

| ※

葉を食べられた跡があるタブノキはわかったものの、幼虫はなかなか見つからない。 |

|

ほらここにいます。

アオスジアゲハの幼虫は見つからない自信がよほどあるのか、葉の表側でじっとしていることが多いです。 |

|

| ※

棒で指し示してようやく全員が納得してくれました。 |

|

| 解説終了後、ツツジの生垣で育つエノキの若木の葉の裏についたアカボシゴマダラの蛹と幼虫頭部の脱皮殻が見つかりました。 |

|

|

|

|

|

| (文と写真:中安均) |

|

|

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑

|

●Azolla(オオアカウキクサ)の仲間 |

| 目の前の水路を見てください。前回の6月の観察会では緑色した浮草がみられたことを記憶されている方もいると思います。今日見ると一面赤褐色になっています。この浮草は前回の水生植物の説明の際に、詳細は次回に説明することになっていましたね。

|

|

|

|

水路を埋めるAzollaの仲間 |

|

|

|

この浮草は水生のシダ植物です。昭和時代ですと「オオアカウキクサ」と呼んだと思います。そしてこのころ西日本で似た浮草には「アカウキクサ」と呼ばれていました。何れも在来種です。

当時は冬でも多くの水田には水が張られていて、一面に赤褐色のオオアカウキクサが見られました。田植えのころには一段と増殖して、農作業の邪魔になり雑草として排除されました。

|

|

|

|

10月1日のAzollaの仲間 |

|

|

|

|

|

|

|

一方でオオアカウキクサの葉にはシアノバクテリア(アナベナ)が共生していて、空中の窒素を無機窒素化合物にして、オオアカウキクサに供給しています。一般には田植え前に、オオアカウキクサを含む水田を耕すことで、水田の緑肥(窒素肥料)として役に立てていました。また水面を覆うことによって他の水田雑草の発芽を抑える働きをしていました。農薬や除草剤等の使用が増すとともに在来種は減少しました。

平成になり、有機農業が導入されるようになると、東南アジア産のAzolla属のものが、アイガモ農法と関連して、緑肥としてまたアイガモの飼料として活用されるようになりました。外国産のAzollaは増殖力も在来種より旺盛です。外国産のAzollaはたちまち水鳥などによって全国の水田や池沼などに拡がっていきました。

外国産のAzolla属は在来種と近縁種で、形態的には非常に類似しており肉眼やルーペでは区別がつき難いです。実体顕微鏡などで葉の表面の突起をていねいに調べる必要があります。

従って目の前に見られるAzollaが在来種のオオアカウキクサか外国産種か区別ができませんので"Azollaの仲間"としか言えません。

外国産種は各地の池沼に大繁殖して、本来の生態系に影響を与える可能性が大きいので、環境省の特定外来生物に指定されました。ただ在来種との識別が難しいので困っています。よい方法が見つかると良いですね。

|

|

|

|

| (村田威夫) |

|

|

|

|

|

●ユリノキの実 |

5月の第1回観察会ではチューリップのような大きな花が見られました。

今は緑色の果実をつけています。これは1個の花の多数の雌しべが果実になったもので、集合果と呼ばれます。

まもなく褐色の松かさ状になり、翼果がバラバラに落下します。翼の下部には果皮に包まれた種子があります。

もう、冬芽もできていて、先のとがった頂芽と小さな側芽が見られます。大きな頂芽は花芽になると考えられます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

今回観察した花芽と思われる冬芽 |

|

|

|

|

| (飯島和子) |

|

|

|

|

|

|

●ウスバキトンボ |

公園の広い草地の上をたくさんのトンボが飛んでいました。

一見、赤トンボのようにも見えますが、正確にいうと、アキアカネやナツアカネなどのアカネ属(Sympetrum)ではなく、ウスバキトンボ属(Pantala)に属す、ウスバキトンボです(文学的には、赤トンボと表現しても問題はないでしょう)。アキアカネより少し大きいこのトンボは、お盆のころに多く見られるので、別名、精霊トンボともいわれます。 |

|

|

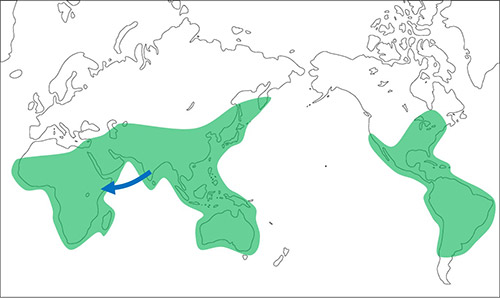

| 図1 ウスバキトンボの生息地(緑の部分:Wikipediaより)と

確認されている渡りのコース(青の矢印) |

|

|

| ウスバキトンボPantala

flavescens は、世界の熱帯・亜熱帯に広く分布する、コスモポリタン(汎存種)です。日本では、沖縄や南西諸島で1年中見られます。沖縄より南に住んでいるウスバキトンボの一部が、海を渡って九州より北に飛んできます。飛んできた場所で産卵し、産卵からたった1か月ほどで成虫になり、さらに北に飛んでいきます。しかし、沖縄より北では冬が寒いために、全て死んでしまいます。それでも翌年、また、南から北に向かう移動は繰り返されるのです。 |

|

|

|

|

長距離飛行を可能にするため、ウスバキトンボは体のわりに翅が大きく、特に後翅の基部が極端に幅広になっています。図2を見てください。同じ体長だと仮定すると、ウスバキトンボの前翅面積はアキアカネの前翅の20%増、後翅どうしの比較では30%増となっています。この大きな翅を使って、インドとアフリカ東海岸間の海を渡ることが知られていて、その距離は3,500km以上になります(図1の青の矢印)。大移動する昆虫としては、北アメリカ北東部・メキシコ間4,000kmを陸伝いに行き来するオオカバマダラが有名です。一方、ウスバキトンボの場合は、移動距離はほぼ同じですが、海の上を渡るのですから大変な苦労だと思います。

最近の研究によると、北米、南米とアジアで採集したウスバキトンボを調べたところ、地球規模の広範囲で交配がなければありえないほど、お互いにそっくりな遺伝子をもっていることがわかりました。ということは、大西洋も横断していることになります。もしかしたら、毎年、インドやもっと遠くの国から日本に飛んでくる個体もいるのかもしれません。 |

|

|

| (文と写真・作図:鈴木信夫) |

|

ページトップに戻る↑ |

|

●コブシの実とカメムシ |

<コブシの実>

この木には赤味を帯びた握り拳のような実が沢山付いていますね。「コブシ」の木の実ですね。

春のコブシの花を思い浮かべてみてください。白い花弁6枚の中心にやや太めの雌しべのようなものが見られました。これは雌しべが沢山集まっていましたね。この花の雌しべが受粉し、成長して実になったのです。

拳はそれらの果実が集まったものからできたのです。このような果実を集合果と呼んでいます。

|

|

|

| コブシの果実。集合果 |

|

|

|

|

コブシの拳から種がぶら下がっている(写真:飯島和子) |

|

|

|

| それぞれの果実から赤い種子が顔を見せていますね。静かに種子を引っ張ってみましょう。白い繊維状物質が伸びてきましたね。この紐で種子が果実からぶら下がっているのを時々見かけます。なぜこんなことをするのでしょうか?考えてみましょう。鳥に見つけやすく、食べやすくするのかも知れませんね。また昆虫などに食べられないようにしているのかもしれません。 |

|

| 葉腋に冬芽が用意されています。大きな芽は混芽(こんが、翌春花と葉に展開する芽)です。芽は硬い芽鱗(がりん)というもので覆われていますね。芽鱗には毛が密に生えています。その毛は立っています。(モクレンは伏せ毛)。小さい芽は葉芽です。こちらの芽鱗は伏せ毛で覆われていますね。もう冬支度をしていますね。

|

|

|

|

|

| コブシの冬芽。混芽(左)と葉芽(右)(写真:村田威夫) |

|

|

| (村田威夫) |

|

|

| <アカスジキンカメムシ> |

|

| コブシの種子は鳥の良い餌になります。そして種子を包んでいる果実の皮(中の汁)は針のような口を持ったカメムシ達の食料になります。鳥は熟した実を食べますが、カメムシはまだ未熟な実の汁を飲みます。熟すのに日数がかかるため、実がまだ若いころに来て産卵すれば、ふ化した幼虫の餌にもなります。 |

|

| 今回の観察会は時期が良かったのか、大型できれいなことで有名なアカスジキンカメムシの1齢から5齢、そして成虫とそれら全てを見ることができました。ただ残念なことに卵やその殻を見つけることはできませんでした。卵は一塊にするので、1齢は固まって生活していますが、齢が進むにつれて単独行動するようになります。ところがコブシの木の片隅で葉裏に固まっている5齢を見つけました。 |

|

| 日本のような温帯域(沖縄は亜熱帯なので除く)に生きる昆虫は、厳しい冬を乗り切るために成長のある段階(卵・幼虫・蛹・成虫)に耐寒性を持っています。その段階は種類ごとに決まっていて、アカスジキンカメムシの場合は5齢幼虫です。葉裏の5齢集団は越冬前にその練習をしているように感じました。コブシは落葉樹ですからここで越冬することはできません。 |

|

| (田仲義弘) |

|

|

|

| コブシの実とアカスジキンカメムシ幼虫 |

|

|

|

| アカスジキンカメムシ成虫 |

|

|

|

|

|

|

●モミジバフウとアメリカシロヒトリ |

<モミジバフウの実>

モミジバフウは、葉がモミジに似ていることや紅葉することから名付けられました。

フウは楓と書くのですが、カエデのなかまではなく、マンサク科です。

今は果実がついています。 |

|

|

|

|

いがのようなものは雌しべの柱頭です。それぞれのさく果から翼のついた種子が落下します。

この果実は多数の花が1個の果実のようになったもので複合果と呼ばれます。

これに対して、1個の花で多数の雌しべがあるものが集合果となります。

先ほど観察したコブシは集合果でしたね。

集合果と複合果をまとめて集合果とすることもありますが、私たち自然観察大学では集合果と複合果を区別することにしています。 |

|

| (飯島和子)

|

|

| <アメリカシロシトリ> |

|

モミジバフウの葉が食べられています。

アメリカシロヒトリの幼虫です。長い毛がありますが、毒はありません。安心して触れます。

アメリカシロヒトリは、クワやプラタナス、サクラ、ウメなど多数の樹種を食べます。300種以上といわれています。 |

|

幼虫は若いうちは網を張った巣の中で集団くらし、齢が進むと散らばって生活します。

蛹化は育った場所から遠く離れ、隙間を見つけそこで粗いまゆを作り蛹化します。関東では年2回の発生、蛹越冬です。 |

|

昭和20年(終戦の年,1945年)11月、日本で最初に発見されました。この蛾の由来は米軍を中心とする占領軍の物資に蛹として付いてきたものが羽化して産卵したと推定されています。

渡来当時、都市部で急激に増えたのは天敵が少ないからだとされていました。有力な天敵はアシナガバチ・スズメバチ類、シジュウカラ、スズメなどの捕食者と考えられます。

だとすると、アメリカシロヒトリは今でもたくさんいてよいはずです。最近はずいぶん少なくなったようですが、どうしてでしょうね。 |

|

| (文と写真:山崎秀雄) |

|

|

|

| アメリカシロヒトリ幼虫 |

|

|

|

| アメリカシロヒトリふ化幼虫 |

|

|

|

| アメリカシロヒトリ成虫 |

|

|

|

|

|

|

●サイカチ |

この木には大きな豆がなっていますね。何という木でしょう。

これが「サイカチ」です。

ところどころに鋭いとげが見られます。注意してください。刺さるとかなり痛いです。

本州中部以南の水辺に自生しています。名前の由来は漢方で種子を「サイカクシ」と呼び、古名では「サイカイシ」と呼びました。さらにサイカイシが訛ってサイカチになったという説が有力です。 |

|

|

|

莢(さや)には、サポニンが含まれています。ぬるま湯に漬けて、揉むと泡が立ってきます。石鹸の代用として使われたこともあります。ある地方では莢を乾燥したものを売っているそうです。

莢の中には円盤状の種子が入っています。この種子は熟すると非常に硬くなります。そのため、すぐには発芽しません。種皮が傷ついて中に水が入ると発芽をします。この種皮を食い破り中に産卵をするゾウムシの仲間がいます。ゾウムシに食い破られて、タイミングよく水が中に入ると発芽することが知られています。 |

|

|

|

|

葉に注目してみましょう。1枚の葉は、複葉になっています。小葉は先端に見られず偶数枚ですね。これを偶数羽状複葉と呼びます。

こちらの枝先の葉に注目してください。先ほどの葉と少し違いますね。複葉の小葉は、さらに分枝していますね。こちらの複葉を2回羽状複葉と呼びます。両者の複葉のついている茎に注目してみてください。前者は短い枝(短枝)に数枚まとまってついていますね。後者は枝先の長い枝(長枝)に1枚ずつ互生しています。同じ木でもつく枝によって葉の形態が違っているのも面白いですね。 |

|

| (村田威夫) |

|

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

|

●クモの観察 |

今回は居候グモ・網の乗っ取りがテーマです。

おや、このジョロウグモに小さな仁丹のような銀色のクモが付いていますね。

これは網主の残した餌を食べている居候グモ、シロカネイソウロウグモです。 |

|

ジョロウグモの大きな網の端に、円網を張っているクモもいます。これはアシナガグモの幼体です。

ちゃっかりジョロウグモの糸を利用して、自分の網を張っているのです。

私はジョロウグモの網を乗っ取ったアシナガグモの雄を、何回も見ています。網を張るクモは成体になると網を張らなくなり、雌探しの旅にでます。

ジョロウグモの網は見てのとおり、目が細かいですね。すぐにジョロウグモの網と分かります。そこに別の種類のクモがいたら、乗っ取りです。 |

|

| ジョロウグモの雌の周りに、小さなクモがいます。これはジョロウグモの雄です。この関係を、蚤(のみ)の夫婦といいます。雄は交尾のチャンスを待ちながら、雌の網に居候しているのです。交尾のチャンスは、雌が脱皮している時と餌を食べている時です。 |

|

あっ、ちょうどジョロウグモの網に小さな昆虫が掛かりました。

まずかみついて、糸を引っかけ網の中央に運びましたね。ジョロウグモは"かみつき型"のクモです。そのため、掛かった虫に近づく行動は慎重です。

かみつき型のジョロウグモに対して、ナガコガネグモはすぐに近づき、少し離れた所から餌をグルグル巻きにします。その糸を捕帯(ほたい)といいます。

ナガコガネグモにこの音叉を近づけてみましょう。 |

|

|

|

| シロカネイソウロウグモ(写真:浅間茂) |

|

|

|

| 蚤の夫婦のジョロウグモ(写真:浅間茂) |

|

|

|

|

|

ナガコガネグモに音叉を近づける浅間先生。嬉しそう! |

|

|

|

|

音叉に捕帯をかけるナガコガネグモ(写真:住田博美) |

|

|

|

|

すごい! すごい!

観察会でみんなが観察できるように、ふだんは撮影はお勧めしていません。

でもこのようにみんなが観察できる実験では、撮影の声をおかけしました。 |

|

| ※

後日、糸疣(いぼ)から捕帯が出ているすばらしい写真を送っていただきました。(感謝) |

|

前回は擬態、今回は居候・乗っ取りがテーマでした。

擬態を代表するクモがここにいました。オナガグモです。松の葉そっくりですね。糸を伝ってくるクモを補食するクモ食いのクモです。 |

|

|

|

松の葉そっくりオナガグモ(浅間茂) |

|

|

|

| (浅間茂) |

|

※

おことわり

観察会はABの2チーム制でした。それぞれ観察できたものが異なりますが、このレポートではそれらをまとめて抜粋しています。ご了承ください。 |

|

|

|

|

|

|

●ヘビがカナヘビを襲う(番外編) |

ジョロウグモの話をしているとき、突然誰かが「わっヘビが何かを食べている」...

やぶをのぞいてみると、カナヘビに何か巻き付いていました。

カナヘビの交尾かと思いましたが、よく見ると一匹は小さなヘビのよう。どういう状況なのか分からないので、やぶから引きずり出してみたら、小さなヘビがカナヘビにかみついているところでした。 |

|

|

|

ヘビはあっという間にカナヘビを放して逃げていきました。ヘビの種類はジムグリかヒバカリと思われましたが、写真を拡大して見たら、シマヘビでした。虹彩が赤く、幼蛇特有の頭の模様が見えました。

それにしても、カナヘビの腹が黄色。カナヘビの腹は白いと思っていましたが、黄色いものも見られるという、自然界の生き様を見た番外編でした。 |

|

| (浅間茂) |

|

|

|

| |

|

|

|

|

自然観察大学でははじめてのフィールドだった水元公園でした。おかげさまでたいへんに充実した一年でした。

第2回の観察会では、嵐の予報にもかかわらず無事に遂行できました。

参加いただいたみなさん、講師のみなさん、スタッフとしてご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。

最後は、修了証を手に記念写真。修了証は年間3回すべてに参加いただいた方にお渡しするものです。何ものにも代えがたい価値があると私たちは考えています。 |

|

|

|

| ※

記念写真のオリジナルデータをご希望の方は事務局までご連絡ください。メール添付でお送りします。 |

|

|

|

|

|