|

| ●

ナズナをかんさつしよう(岩瀬) |

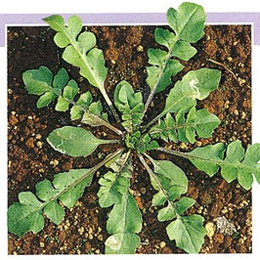

いまさかんに伸びて、花を咲かせているのはナズナです。

根ぎわにつく葉は切れ込みがあって、重なり合わないように広がっていますね。この形をロゼットといいます。

|

|

|

|

|

|

| 「雑草博士入門」より |

|

|

おそらくこのナズナは、去年の秋に芽ばえて、ロゼットだけで冬を越したはずです。ナズナのロゼットは「雑草博士入門」(以下「博士」と省略)の48ページに出ています。このロゼットが、今年の春になって茎を伸ばして、花をつけたのでしょう。

|

|

|

掘って根を見てみましょう。

細い根がたくさんありますね。根の形にもいろいろなタイプがありますが、たくさんのひげ根があるのはナズナの特徴(とくちょう)です。

|

|

|

|

|

茎の先のほうに花がついています。

花は小さいですが、ルーペで拡大して見ましょう。ちょっとくらいは折ってもいいでしょう。多少のことは雑草ならゆるしてもらえるでしょうね。

|

|

|

|

| |

小さな4枚の花びらが十字の形になっているのがわかるでしょう。十字花といって、ナズナのなかま(アブラナ科)はみなこの形をしています。

おしべとめしべは分かりますか?

分かりにくければ、ピンセットを使って、花びらをはずしてみてください。

めしべの元のほうの、ふくらんでいるところを子房(しぼう)といいます。

花の下のほうでは実になっています。さっきの子房と実をくらべて見てください。

形が似ていますね。子房が大きくなったのが実ですから、形が似ているのは当然といえます。

実は二つに分かれています。割ってみてください。中からたねが出てきませんか? 熟して黄色がかった実のほうがよいかもしれません。

ナズナの花は「博士」の9ページにあります。自分で見たものとくらべてみてください。

|

|

|

|

|

|

|

|

| ●

ペンペングサの名まえのわけ(川名) |

ナズナの別名で、ペンペングサというのがあります。

ナズナの実を引っぱって、ぷらぷらとくっついた状態にして、茎を耳元で振ったときに「ぺんぺん」という音がするのでペンペングサだという説がありますが、どうでしょうか。

音はしますか? |

|

調べてみると、そうではないようです。

ナズナの実が三味線(しゃみせん)の撥(ばち)の形に似ているというので、ペンペングサというようです。

(ばち ⇒

http://www.tetsukuro.net/shamisen/1_6.html) |

|

|

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

| ●

カラスノエンドウをかんさつしよう(飯島) |

|

|

|

|

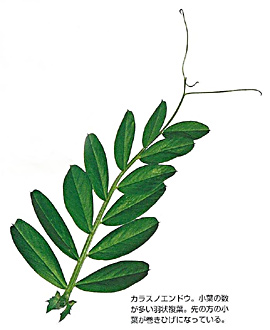

ここにあるのはカラスノエンドウといいます。

カラスノエンドウはひょろひょろ、なよなよしていて、一人では立っていられません。

何本ものカラスノエンドウが寄りそって、支えあうことで立っていられるんです。 |

|

|

葉の先を見ると、ひげのようなのがありますね。このひげで、お互いにからみ合っているのがわかるでしょう。

ひげの元のほうには、小さな葉(小葉:しょうよう)がたくさんならんでいます。さらに付け根のところにあるのは托葉(たくよう)といいます。

この托葉から先の部分が全体で一枚の葉ということになります。

|

|

|

| 「雑草博士入門」より |

|

|

|

これは、農作物のエンドウです。野菜のサヤエンドウはみなさんいつも食べていますね。

今朝、川名先生が庭先で育てているのを持ってきてくれました。

エンドウとカラスノエンドウとは、つくりは同じです。大きいから観察しやすいですね。とくに托葉はとても大きいです。

|

|

|

|

|

次は花を見てみましょう。

よく見ると、なんだかややこしい形をした花ですね。チョウに似ているというので蝶形花(ちょうけいか)という呼び方をします。

ちょっと失礼して花を分解して見ましょう。ルーペとピンセットがあるといいですね。

花びらは5枚あるのが分かりましたか?

花びらとがくをはずすと、何か出てきますね。これはおしべとめしべです。

さらに外側にあるおしべをはずすと、中にめしべがあります。緑色の豆のさやのようなところは子房で、大きくなると実になります。

カラスノエンドウの花は「博士」の10ページにあります。

|

|

|

|

|

|

|

|

| ●

ピーピーグサの名まえのわけ(飯島) |

| ところでカラスノエンドウにはピーピーグサという別名がありますね。口で吹くと、ピーピーという音が出るというんですが、どなたか知ってる方はいらっしゃいますか? |

|

| ※

ここで手を上げたのは、いつも熱心に参加してくれる西田さん。手にしたカラスノエンドウのさやを割って、中の豆を取りのぞき、口にくわえて“ピーピー”(というよりビービーか?)。参加者一同から感嘆の声があがる。さっそくみんなで挑戦したが、ちゃんと鳴らした人はゼロ。「くわえ方にコツがあるのかも」と西田さんは優越感でいっぱいの表情。 |

|

|

|

|

|

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

| ●

スズメノエンドウ(岩瀬) |

カラスノエンドウに似ていますが、全体が細くてたよりない感じがしますね。これはスズメノエンドウといいます。カラスより小さいからスズメでしょうか。

花はごく小さくて、長い柄の先に、まとまってついています。 |

|

|

|

|

|

|

|

| ●

タンポポをかんさつしよう(川名) |

タンポポは草刈りされたり踏まれたりするところにも残っています。どうしてですかね?

タンポポの本体は平たいロゼットで、そこから茎を伸ばして花をつけます。

この茎は中空になっているということを知っていますか? |

|

中空であることを確かめるために用意してきたものがあります。

この容器の中にはムクロジの皮(果肉)をひたした水が入っています。この液をよく振って、タンポポの茎つけて息を吹き込むと…

ほら、ぶくぶくと泡立ってきますね。 |

|

|

|

|

※

みんな交替でぶくぶくを体験するうちに、

「茎の先に切れ目を入れたらシャボン玉ができるかも」と

だれかが言い出した。 |

|

| ※

みごとにシャボン玉ができて、すごい盛りあがり。 |

|

|

|

|

|

ところで、ここには、タンポポの花はいくつあると思いますか?

3つですか? 正解は岩瀬先生にお願いしましょう。 |

|

| ●

タンポポをかんさつしよう(岩瀬) |

タンポポの花は、小さな花(小花:しょうか)が集まってできています。

むずかしい用語では、頭状花序(とうじょうかじょ)とか、頭花(とうか)といいます。

頭花のもとのほうで、外側にある緑の小片はなんでしょう。

これを‘がく’という人がいますが、それは誤りです。この小片の1まいずつを総苞片(そうほうへん)、全体を総苞といいます。

総苞がそり返っているのがセイヨウタンポポで、カントウタンポポなどの日本のタンポポと見分けるポイントになります。

タンポポの花を割ってみましょう。ひとつずつの花がわかりますね。

ひとつの花には花びらは1枚ですが、先のほうがギザギザに切れ込みがあるので、もともとは5枚の花びらだったのではないか、と考えられます。

花の根もとのほうに見える白くふくらんだものは子房です。これがやがて実になります。その上のこまかい白い毛は‘がく’です。

熟したタンポポの実がふわりと飛ぶときのわた毛(冠毛:かんもう)は‘がく’ということですね。 |

|

|

|

|

|

|

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

| |

ここまでで、予定の時間になり終了となりました。このあと予定していたオオバコやネズミムギは、きれいに草刈されてしまっていたということもあります。

直前に草刈りされてしまうというのは、雑草観察ではよくあることです。

それでも、3つの雑草にしぼって、時間をかけてじっくり観察することができたので、よかったのかもしれません。

参加いただいたみなさん、ありがとうございました。この日のかんさつ会の歩いた距離(きょり)は100メートルほどでした。自然観察大学の12年間の観察会で、最短移動距離でした。 |

|

| 報告:自然観察大学

事務局O |

|

|

|

|

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |