|

| ■キショウブに訪花するスミゾメハキリバチ |

|

| キショウブの前でスミゾメハキリバチの受粉を説明する田仲先生 |

|

|

| <話題にあがったハチ> |

| ・スミゾメハキリバチ |

キショウブには様々なハチがやってきます。より知名度の高いハナショウブではマルハナバチが花粉を媒介すると考えられていますが、石神井公園のキショウブではマルハナバチは媒介者ではなく、スミゾメハキリバチが多く観察できます。

このハチのお腹は茶色いですが、よく見るとお腹に毛が密集しています。吸蜜する際にお腹側を上にして入り込み、お腹の毛に花粉が付きます。お腹の毛に付いた花粉が、うまく雌しべに接触して受粉できる構造になっています。

なお、キショウブの外花被は重く、脚の力が強くなければ中に入り込むことができません。マルハナバチやスミゾメハキリバチのほかでは、セイヨウミツバチはなんとか入ることができるようですが、体の小さいハチでは入ることが難しいようです。 |

|

|

|

|

|

| ■ヤマグワ |

|

| クワに寄生するキジラミの成虫(右)と幼虫(左) |

|

|

|

オオアゴマエダテバチ

(「狩蜂生態図鑑」より) |

|

|

|

※石神井池沿いのクワに、白いひも状のものがたくさんついていました。 |

| <話題にあがったハチ> |

・オオアゴマエダテバチ

・ジンムヨコバイバチ |

クワに寄生するクワキジラミという昆虫がいます。この白いひも状のものは、幼虫が分泌するロウ物質です。

このクワキジラミを狩るために、オオアゴマエダテバチがやってきます。せっかくのロウ物質もオオアゴマエダテバチには効果が無いようで、オオアゴマエダテバチはキジラミ幼虫しか狙わないようです。

クワではほかに、ハゴロモを狩るジンムヨコバイバチを見ることもできます。 |

|

|

|

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

| ■茅葺き古民家に集まるハチ |

|

| 古民家の茅葺き屋根で狩蜂を観察 |

|

|

|

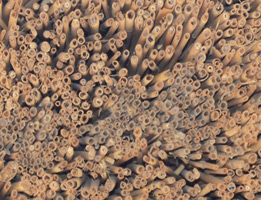

| 茅の断面にはたくさんのハチが集まる |

|

|

|

| ※うだる暑さのなか、田仲先生がとくに注目の観察ポイントだという茅葺き古民家に到着しました。この古民家は明治20年代に練馬区に建てられたもので、2010年に石神井公園横に移築されたそうです。 |

| <話題にあがったハチ> |

|

|

古民家の屋根の方を見ると、小さいハチが飛んでいます。茅に開いた穴に巣を作りに狩蜂がやってくるのです。茅葺き屋根には、ハラナガハムシドロバチ(ハムシ類を狩る)、ヒメアナバチ(チャタテムシを狩る)、サイジョウハムシドロバチ(ハムシ類を狩る)などのハチが巣を作ります。

古民家の梁を見ると、木の地色とは異なった模様ができています。

茶色の模様は、ジガバチの仲間が巣を作って巣の入り口を塞いだ痕です。巣のフタの材料に泥を使う種がほとんどで、そのためフタは茶色になります。

なかには、白い模様も見られます。ルリジガバチはフタの材料として、鳥の糞や石灰を使います。そのため、白っぽく見えます。 |

|

|

| ヤマトルリジガバチが巣穴を塞いだ痕(白い模様) |

|

|

|

|

|

|

|

| ■ノイバラ(チュウレンジ産卵・バラハタマバチ虫えい) |

| ※三宝寺方面に向かい、道路を渡ってすぐの場所にノイバラがありました。

|

|

|

| ノイバラの葉先を観察してバラハタマフシを探す |

|

|

| <話題にあがったハチ> |

・バラハタマバチ

・アカスジチュウレンジ |

ノイバラの葉をよく見ると、こぶ状のふくらみがあります。これはバラハタマフシという虫こぶです。虫こぶとは、寄生生物によって植物の組織が異常に発達してできるものを言います。

バラハタマフシには何が入っているのでしょう。実は、この虫こぶの中にはハチの幼虫が1匹入っています。そしてこのハチをバラハタマバチと言います。バラハタマフシの存在が先に分かっていて、その後にハチが中に入っていることが分かったため、「バラハタマバチ」という名前が付いたそうです。 |

|

|

|

| バラハタマバチが羽化して空になったバラタマフシに後から住み着くものもいます。部屋を間借りするだけなので、これを「寄居性(ききょせい)」と言います。 |

|

| ※ここでスタッフの脇本が何かを発見、先生は少し興奮している様子。 |

|

|

| 産卵中のアカスジチュウレンジ |

| (「狩蜂生態図鑑」より) |

|

|

|

良く見つけましたね!

アカスジチュウレンジというハバチが産卵をしています。

アカスジチュウレンジの産卵管の先はノコギリ状になっており、枝にさしこんで産卵します。 |

|

|

|

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

| ■三宝寺池の橋 |

| <話題にあがったハチ> |

・アケボノクモバチ

・アメリカジガバチ

・スズバチ

・ルリジガバチ |

|

|

|

| アケボノクモバチが生息する石垣 |

|

|

|

※池岸の石垣に、たくさんのハチが徘徊しています。 |

|

獲物を狩る際に水面を利用するというユニークな狩蜂がいます。代表的なのがクモバチで、獲物のハシリグモを狩る際に、クモの体に乗って水面を滑るようにして運びます。

ここ三宝寺池では、アケボノクモバチとツマグロクモバチという2種類のクモバチの狩りの様子を観察できます。クモバチは、後脚・中脚・口を使ってハシリグモの体を固定し、翅をはばたかせ、前脚を水面に浮かせて滑るようにクモを運びます。 |

|

| ※池の反対側にある四阿に移動すると、そこは狩蜂の巣天国でした。 |

|

|

| 東屋の天井に作られたスズバチの巣

|

|

|

天井に泥を固めたような塊がたくさんついていますね。これはアメリカジガバチやスズバチの巣です。

ここにも、白い模様のある巣があります。茅葺き民家でも見たルリジガバチの巣です。ルリジガバチは他のハチが作った巣を再利用することがあります。 |

|

|

|

|

|

|

| ■三宝寺の墓地に集まるハチ |

|

| 墓石の文字の中に作られたムモントックリバチの巣の残骸 |

|

|

|

| ハチの巣穴にふたをかぶせる田仲先生 |

|

|

|

| <話題にあがったハチ> |

・ムモントックリバチ

・ミカドトックリバチ

・ヤマトトゲアナバチ

・ホソツヤアナバチ

・ハラアカマルセイボウ |

|

| ※田中先生がおもむろに墓石に近づいてゆきます。

|

|

| 墓石に彫られた文字の溝には、トックリバチの仲間がよく巣を作っています。この墓地ではムモントックリバチとミカドトックリバチの巣を観察できます。ぜひ探してみてください。 |

|

| ※全員でしばし捜索 |

|

| ここに一つあったのですが、どうやら壊されてしまったようですね。お墓を掃除する人にとっては、ただの泥汚れなので仕方ないのですが… |

|

| ※墓石が立っていない空地の砂地をよく見ると、点々と穴が開いています。 |

|

これはヤマトトゲアナバチの巣です。

巣穴にシャーレのフタを被せて入れないようにして、ハチが帰ってくるのを待ちます。ハチの行動は素早く、すぐに巣穴に入ってしまうため、こうしておくとシャッターチャンスを作ることができます。

この砂地では、ハンミョウに寄生するホソツヤアナバチ、狩蜂に寄生するハラアカマルセイボウが観察できます。 |

|

|

|

|

|

※参加いただいたみなさん、そして講師の田仲先生、どうもありがとうございました。

公開が遅くなり、申し訳ありません。 |

| レポーター:自然観察大学事務局 佐伯・脇本

|

|

|