■オオブタクサ(飯島先生)

|

オオブタクサが生えています。葉の形からクワモドキという名もあります。

草高はどのくらいあるでしょうか。背の高い浅間先生の身長が1m80cmとのことなので、4mはあるようです。ここにあるのは今年芽生えたもので、短期間にここまで成長しました。これで1年草とは驚きですね。

これだけ高いと十分に太陽の光を受けることができて、ほかの植物との競争に有利であると考えられます。

ちょっと困った雑草ではありますが、谷津守人の方たちにお願いして、この一角だけ観察会のために刈らないで残しておいていただきました。

|

|

|

オオブタクサと浅間先生(身長1m80cm)。

オオブタクサは推定4m以上。 |

|

|

|

| オオブタクサは先端のほうに雄性の花序をつけ、その元のほうに雌性の頭花を数個つけます。もう果実になっているようです。雄性の花序は落ちてしまっていますが、多量の花粉を飛ばすので、花粉症の原因となります。

|

|

|

|

|

ところで、セイタカアワダチソウのことをブタクサと呼んで、花粉症の原因になると思い込んでいる方が多いのですが、それはまったくの誤りです。

オオブタクサとブタクサは風媒花ですが、セイタカアワダチソウは虫媒花です。虫媒花は花粉の量が少なく、風で飛ぶことはありません。

たぶん、黄色い花が一面に咲いて目立つので、濡れ衣を着せられてしまったのでしょう。 |

|

|

|

■ヤブツルアズキ(飯島先生)

|

オオブタクサのとなりに、マメの莢(豆果)をつけたつる植物があります。

ヤブツルアズキという植物です。畑で栽培されるアズキの野生祖先種と言われています。野生種と栽培種との中間的な形態のものや、雑種もあるとのことで、同定のむずかしい植物です。ここで見られる個体も葉の形や茎の色など、典型的なヤブツルアズキの形態ではないようです。

1週間前には花が見られたのですが、花の時期は過ぎてしまったようです。花は淡黄色で、マメ科の特徴である蝶形花ですが、竜骨弁がねじれてちょっと変わった形をしています。

豆果の中の種子は長さ約5mm、褐色の斑のある黒色で、アズキのような形をしています。

すぐ近くに、ヤブマメが淡紫色の花をつけています。こちらの花は今が最盛期で、数個の花がまとまってついています。 |

|

|

|

|

|

ヤブマメの花。

(「形とくらしの雑草図鑑」より) |

|

|

|

|

■ヤマトシリアゲ(鈴木先生)

|

前回の観察会で黒っぽいシリアゲムシを観察しましたが、今日は茶褐色のシリアゲムシが見られます。

じつはどちらもヤマトシリアゲです。

ヤマトシリアゲは、北海道の南部より南に生息します。

前年の秋に土中に産卵された卵から幼虫がかえり、蛹を経て、翌年の夏前に成虫になります。これを1化目または春型といいます。体色は黒く、交尾・産卵し、その世代は一生をおえます。

次世代が出現するのは、夏から秋にかけてです。この世代を2化目または夏型といいますが、いまここで見られるのがそれですね。体色がベッコウ色なので、ベッコウ型ともいいます。

自然度の高い、豊かな場所に住むとされています。

岡発戸・都部谷津はよいところですね。 |

|

|

| 2化目のヤマトシリアゲ雄(夏型) |

|

|

|

| 1化目のヤマトシリアゲ雄(春型) |

|

|

|

|

|

|

|

■モズの高鳴き(唐沢先生)

|

「キィー、ギチギチギチ…」というけたたましいのはモズの鳴き声です。

昔から「モズの高鳴き」といって秋の風物詩として親しまれてきました。

モズはスズメ目の鳥で、大きさはハクセキレイほどの小さな鳥です。

が、気性は荒く、鋭い嘴で猛禽類のように振る舞うことから、「モズタカ」「タカモズ」といった異名もあります。江戸時代はタカの仲間に分類されていたほどです。 |

|

|

|

|

モズは、杭やフェンスなどにとまって、じっと地面を見つめ、トカゲやバッタなどを狙い、一気に襲いかかります。そのため、スズメのように群れることはありません。縄張り内を単独で移動しながら獲物を探す生活をしています。

「モズの高鳴き」は縄張りをめぐっての争いです。なぜ9月〜10月の秋に縄張り争いがおこるのか、その理由はつぎのように考えられています。

春に平地で子育てを終えた親鳥は、いったん姿を消して高原などに移動します。残った子ども世代が縄張りを張ります。

秋になると、そこに親世代が戻ってきて、縄張りをめぐっての争いが起こります。

そのときの鳴き声が「高鳴き」というわけです。

高鳴きは、いわば「口げんか」であり、さらにエスカレートすると追い回したり取っ組み合いの闘いへと発展することもあります。

成鳥も若鳥も、雄も雌も、各1羽で縄張りを確保して冬に備えます。しかも、縄張りは越冬のためだけではなく、雄にとっては来るべき春の繁殖の際にも重要な意味をもっています。雌は、雄の縄張りの善し悪しを品定めをして、配偶者を選択するからですね。

縄張りと言えば、「縄を張って囲ったもの」というイメージをもちやすいですが、実際に縄があったり線が引かれているわけではありませんね。

縄張りを越えての出入りがあり、そのつど小競り合いが見られます。闘いや小競り合いによって縄張りは維持されている、と言うこともできます。

ほら、話をしている間に、あちらでモズどうしが激しく追い合っています。縄張り争いですね。 |

|

|

|

|

|

|

■ジムグリ(浅間先生)

|

田仲先生がジムグリを捕まえてくれました。

今年産まれた幼体です。

成体はなかなか見ることができませんが、幼体は9月頃よく見かけます。

ジムグリは名前の通り地面に潜って生活しています。モグラやネズミのトンネルに入って、小型の哺乳類を食べています。頭部が小さいのも、地面に潜るためです。 |

|

|

| ビニール袋に入れたジムグリを紹介する浅間先生。 |

|

|

|

|

|

|

|

■握り拳に似たコブシの実(村田先生)

|

この木を見てください。何か面白い、実のような物がぶら下がっていますね。

よく見ると赤い丸い粒が見られます。

枝を引き寄せてみましょう。握り拳に似た果実です。この木は「コブシ」です。

この果実の形が拳に似ているのが名前の由来といわれています。

赤い丸い粒が顔を出していますが、これが種子です。

コブシの花は春先に大きな白い花を付けますね。

写真のように、白い大きな花弁の中央に、たくさんの雄しべがあります。

その雄しべに取り囲まれた中心に多くの雌しべがあります。

花が済むと、多くの雌しべとそれが付いていた部分が長く成長します。

秋になるとこれが握り拳のように成長し、中の赤い種子が顔を出します。握り拳は1個の花が生長してできた果実で、このような実を集合果と呼んでいます。

5月の第1回の観察会ではクワの実を見ました。クワの実はたくさんの花が密に集まっていて、それぞれが果実になりかたまって、あたかも1個の実のように見えましたね。こちらのような果実は複合果と呼んでいます。

一見似た果実でも成り立ちまで考えないといけませんね。

枝をよく見ると枝先に大きな芽が見られます。

芽は毛を密に付けた鱗状の構造物で覆われています。これを芽鱗と呼びます。この中に花芽が保護されています。

寒い冬をこのまま過ごして、来春花を咲かせます。

別の葉の付け根にも小さい芽がありますね。葉になる芽で葉芽と呼びます。硬い芽鱗に覆われていますが、毛は少ないです。

秋は植物の冬越しの準備が見られます。 |

|

|

| コブシの若い果実(右)と熟した果実(左)

|

|

|

|

|

|

|

| コブシの芽(花芽)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

谷津に隣接するゴルフ場のフェンスにからむスズメウリ。

熟した果実は白い。

草刈りされずに、たいせつにされていた。 |

|

|

ページトップに戻る↑ ページトップに戻る↑ |

|

|

|

■オナガグモ(浅間先生)

|

ここにマツの葉がひっかかっています。

あれ、触ると動きますね。これはマツの葉に擬態しているオナガグモです。

このように数本の糸を張っただけの網を条網(すじあみ)といいます。

ほら、この糸に触っても粘りませんね。このクモは、糸をつたわってくるクモを餌としています。

このタイプの網を張るクモは他にもツクネグモやオウギグモがいます。

ではどうやって獲物を捕らえるのでしょうか。

1. 脚で相手に催眠術をかける

2. すばやく噛みついて捕らえる

3.脚(第4脚)に糸を引き出し、粘性のある糸を投げかける

さあどうでしょうか。

答えは3.です。

ちょっと離れた所に、緑色ではなく、茶色の個体がいます。見てください。

どうして色が異なるのか、理由はまだ分かっていません。

私は体半分ずつ緑と茶色の個体を見たことがあります。 |

|

|

|

|

|

|

■ヒノキとサワラ(村田先生)

|

ヒノキとサワラはよく似ていますね。

ここには、隣り合わせにヒノキとサワラが並んでいます。

簡単な見分け方を紹介しましょう。

葉裏をルーペで見てください。 |

|

|

|

|

葉の裏の白い線がY字になっているのがヒノキです。

サワラはX字、あるいはH字になっていますね。

いろいろ変化はありますが、おおまかにY字がヒノキ、X字がサワラです。

これらの白い線は、葉の合わせ目の気孔帯です。

ヒノキとサワラはどちらもヒノキ科です。

園芸品種がたくさんあって、○○ヒバといわれるのがそれです。 |

|

|

| ヒノキの葉裏。Y字が見える。

|

|

|

|

| サワラの葉裏。X字が見える。

|

|

|

|

|

|

|

|

■動物の体にくっついて運ばれる実(中安先生)

|

|

|

■トンボの話(鈴木先生)

|

アキアカネ、シオカラトンボやノシメトンボなどが盛んに飛び回っています。

水路ではシオカラトンボが産卵しています。水面に腹を打ち付けるようにする、打水産卵ですね。

シオカラトンボは、産卵時は雌雄連結をしません。雄は産卵する雌をガードするように、少し離れて上方を飛んで周囲を見張っています。

シオカラトンボは縄張り意識が強いらしく、意外に攻撃的です。 |

|

|

|

谷津ミュージアムの“とんぼ池”。

シオカラトンボの産卵や、いろいろなトンボが観察できた。 |

|

|

| これは、シオカラトンボに空中戦で敗れて翅がボロボロになったオニヤンマです。さすがのオニヤンマも縄張りを守っているシオカラトンボの雄には、不覚を取ったようです。 |

|

|

|

アキアカネを一まわり小さくしたようなマイコアカネもいましたが、数は少ないようです。

マイコアカネの雄は成熟すると、顔の全面が青白くなります。これが白いお化粧をした舞妓さんのようなので、マイコアカネの名前が付きました。

といっても、お化粧をしているのは雄なのですが… |

|

|

| マイコアカネ。舞妓さんのように顔が白いが、じつは雄。 |

|

|

|

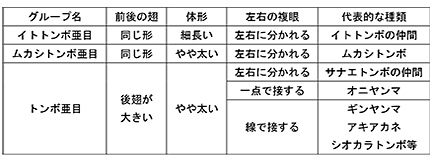

トンボの仲間は、大きく3つのグループ(亜目)に分かれます。

成虫の体の特徴でいうと、以下のようになります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

■ヤマカガシとアカガエル(浅間先生)

|

みなさんよりも少し先を歩いていた時に、となりにいた村田先生が「あれは何だ」と指さしました。

見ると、湿地でピョンピョン跳ねるものがいます。

小さなヤマカガシに追われたアカガエルが逃げまわっているのです。

ヤマカガシが、それをすごい速さで追いかけています。

円形に大きく2まわりした所で、カエルの脚にかぶりつきました(写真)。

獲物のカエルが大き過ぎたためか、飲み込めずに、脚にかぶりついたまま茂みの中に引きずり込みました。

…と、カエルだけ飛び出してきました。

ヤマカガシは奥歯に毒があります。カエルも脚を咬まれ毒を注入されたと思いますが、すぐには毒が働かないのかもしれません。

カエルは助けましたが(?)、ヘビには悪いことをしました。 |

|

|

|

|

|

|

■バッタ類の脚と食生活の関係(形とくらし)(山崎先生)

|

秋はイナゴ・バッタ、カマキリなどが成虫になる時期です。

ここでは、コバネイナゴ、ツチイナゴ、オンブバッタ、クビキリギス、ツユムシ類、カマキリ類などが見られます。

バッタ目の昆虫は、イナゴ・バッタ類、キリギリス類、コオロギ類の3つに大きく分けられます。

これらの見分け方は、以前鈴木信夫先生が話されているので、そのHPレポートを見てください。 |

(2013年野川公園第3回)⇒ (2013年野川公園第3回)⇒ |

残念ながら草刈りをされてしまって、かんじんのバッタ類が減ってしまったようですが、捕まえておいたバッタの脚を見てみましょう。

コバネイナゴとツチイナゴは草食性です。コバネイナゴはイネ科植物、ツチイナゴはマメ科植物を食べます。植物食ですね。

脚の裏をよく観てください。

先端には爪の間に吸盤のようなものがあります。爪間盤(そうかんばん)といいます。

さらにその手前のふ節にも、肉球のような吸盤のようなものが並んでいます。

葉の上で生活するには安定するんでしょうね。 |

|

|

|

|

| 草食性のコバネイナゴ(左)とツチイナゴ(右)。前脚には吸盤や肉球のようなものが並ぶ。 |

|

|

|

雑食性で肉食の強いヤブキリの一種。

前脚と中脚にはとげが多い。 |

|

|

|

|

ヤブキリ類はキリギリスの仲間に属します。

この仲間は、肉食兼草食の雑食性で、ヤブキリのように肉食性の強いものもあります。

これらは前脚にたくさんのとげがあって、獲物の昆虫などを捕えるのに適しています。

バッタの仲間に近いカマキリの前脚は鎌のようになっていて、捕食性昆虫の典型的な例ですね。

トンボも捕食性で、脚にはとげが多いです。細くて頼りなさそうな脚に見えますが、拡大して見るといかにも捕食性昆虫の脚です。 |

|

|