|

|

湿原の上を赤トンボが飛びかっています。赤とんぼにもいくつかの種類がいますが、その中で、最もポピュラーなのがアキアカネです。

アキアカネは翅に模様がないグループです。頭部を掴んで持ち上げて下からみると、下あごの中央に黒い色の小片が見られます。さらに、成熟しても胸部は真っ赤になりません。羽化したら、夏の暑さをさけるため高地に移動し、秋に再び低地に下りてくるという習性があります。このとき群れて行動するため、よく見られることになります。一方、ナツアカネは単独で行動することが多く、あまり目につきません。また、ナツアカネは成熟すると複眼も胸部も真っ赤になるので区別ができます。

赤トンボを覚えるには、まずアキアカネの特長を覚えてみましょう。そして違う赤トンボを見つけたら、そのときに図鑑で調べると覚えやすいという、講師のサジェスションも合わせて紹介しておきます。

|

|

|

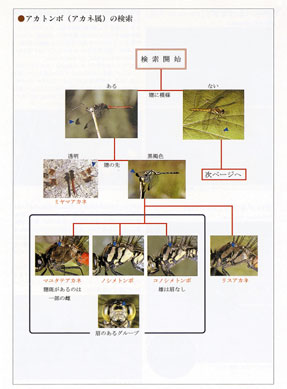

| アカトンボの検索 (校庭の昆虫より) |

|

|

アカトンボを捕まえて、

識別のポイントを解説 |

|

|

|

|

|

|

| ■セミのかび

|

| 季節はずれなのに、樹の幹胴にいくつものアブラゼミが見られます。しかし、よくみると白いかびが見られます。おそらく、アブラゼミが生きている間にカビに寄生され、樹の幹で死んだのでしょう。植物にカビが寄生するのと同じように、昆虫にもカビは寄生します。 |

|

| カビが密生したアブラゼミ |

|

|

| ページトップに戻る↑ |

|

|

|

|

| バラ園の脇の植え込みに、ヘビの抜け殻が見つかりました。白い肌をし、長さ1mくらい。アオダイショウの抜け殻です。ヘビはこのように、ひっかかるようなものがある場所を探し、殻をひっかけて脱皮します。脱皮するときに鱗(うろこ)の間が伸びますから、このヘビは70〜80cm程度でしょうか。脱皮殻の頭部を見ると、目の膜と鼻の穴が残っていました。ヘビの目には瞬膜(しゅんまく)という保護膜があり、脱皮のときは残るのです。「目から鱗が落ちる」といいますが、脱皮殻の目の膜はへこんでおり、鼻の穴は外に伸びています。これはヘビが脱皮をするとき、ストッキングを脱ぐように、頭から脱いでいくので、内外が逆転しているのです。背中の鱗の数を体鱗列、腹側の鱗の数を腹鱗列といい、ヘビによって数が異なり分類の目安となります。アオダイショウの体鱗列は23〜25です。

|

|

| アオダイショウの抜け殻 |

|

|

|

|

|

|

木道を歩いているとギャーという声が聞こえてきました。カケスの声です。カラス科のカケスはカラスと同様、悪声を発します。貯食することで有名な鳥ですが、エゴノミなどを口にくわえ、隠し場所まで運ぶことが知られています。

続けて、ケーケッケケケ・・・と特徴的な鳴き声が聞こえてきました。モズの高鳴きです。高い木や柱の上に止まって鳴くことからついた呼びかただそうです。モズが秋に里に下りてきて、縄張りを宣言する時に使う鳴きかたです。

シジュウカラやヒヨドリの声は頻繁に聞かれます。鳥の世界も秋の様子です。なかなか姿を現さない野鳥ですが、声を聞くのもバードウォッチングの楽しみの一つです。

|

|

| カケス(唐沢孝一原図) |

|

|

| モズ(大木良久原図) |

|

|

|

| |

| これで、市川動植物園での観察会は終了です。斜面林を利用したこの公園にはいろいろな生き物が観察されました。そして、そこに結ばれた複雑なネットワークの一端をご紹介することができました。次回は11月29日は場所を移して、東京都の葛西臨海公園で野鳥の観察会です。市川動植物園でみることの少なかった水鳥をお楽しみください。 |

|